【図解&テンプレ付き】ビジネスで使えるフレームワーク20選を一挙紹介! 使い方やポイントも併せて解説

ビジネスマンの皆様の多くは、「目標達成をもっと確実にしたい」「業務効率をもっと改善したい」など願望のお持ちなのではないでしょうか?

今回はそんなビジネスマンの方々に、ビジネスで使えるフレームワークをシーンごとに紹介したいと思います。

シーンの構成は、

- 問題の抽出で使えるフレームワーク

- 問題の整理で使えるフレームワーク

- 優先順位の決定で使えるフレームワーク

- 自社分析で使えるフレームワーク

- アイデアの創出で使えるフレームワーク

- アイデアの収束で使えるフレームワーク

- 戦略立案で使えるフレームワーク

の7つになっています。

図解やテンプレなども一緒に載せているので、きっと理解しやすいはずですよ。

Contents

そもそもフレームワークってどんな意味?

では、まず「フレームワーク」の意味を簡単に確認していきましょう。

「フレームワーク」とは簡単に言うと、「考え方の枠組み」。

それを使えば、どんな人でも物事を合理的に考えることができるという優れものです。

主なメリットは、

- 物事を合理的に深く考えることができる

- 問題解決までにかかる時間を大幅に短縮することができる

などがありますね。

問題の抽出で使えるフレームワーク4選

それでは、ここからはフレームワークの紹介に入ります。

まずは、問題の抽出で使えるフレームワークから紹介しますね。

As is / To be

「As is / To be」はあるべき姿「To be」と現状「As is」のギャップを可視化し、そのギャップを埋めるための方法を考えていくフレームワークです。このギャップが「問題」のことを示し、あらゆる問題解決はこの理想と現状の比較から始まります。

例

| As is(現状) | To be(あるべき理想の姿) |

| ・若手社員がすぐに辞めていく ・突然退職を告げられれる | 離職率0% |

使い方としては、

1.理想と現状を比較

2.問題の可視化

3.課題の設定

のような流れとなります。

以下にそれぞれ(To beとAs is)及びTo beとAs is の分析から出てきた問題(ギャップ)について説明します。

To be(あるべき理想の姿)

・自分たちが到達したい、あるべき理想の姿を網羅的に描いてみる。

As is(現状)

・理想の姿に対して、今どのような状況にあるのかを書き出して整理してみる。

・希望や感情など定性的な情報も可

ギャップ分析

・理想(To be)と現状(As is)との間にあるギャップを分析する。このギャップが「問題」である。

ギャップ分析から明らかになった「問題」に対しては、以降の「6W2H分析」や「なぜなぜ分析」を用いて深掘りをしていきます。

6W2H分析

・8つの問いを用いて問題を多面的にとらえる手法です。

・思考を広げるために必要な、ベースとなる問いを網羅的に表してくれます。

・6W2Hとは「Who」「What」「Whom」「When」「Where」「Why」「How」「How much」の8つの疑問詞を用いて、多面的に考察するフレームワークです。

・問題について、さらに深掘りし多面的に考えたい、というときに活用してみるとよいでしょう

| Who(誰が) | Whom(誰に) | What(何を) |

| How(どのように) | 問題 | Why(それはなぜ) |

| When(いつ) | Where(どこで) | How much(いくらで) |

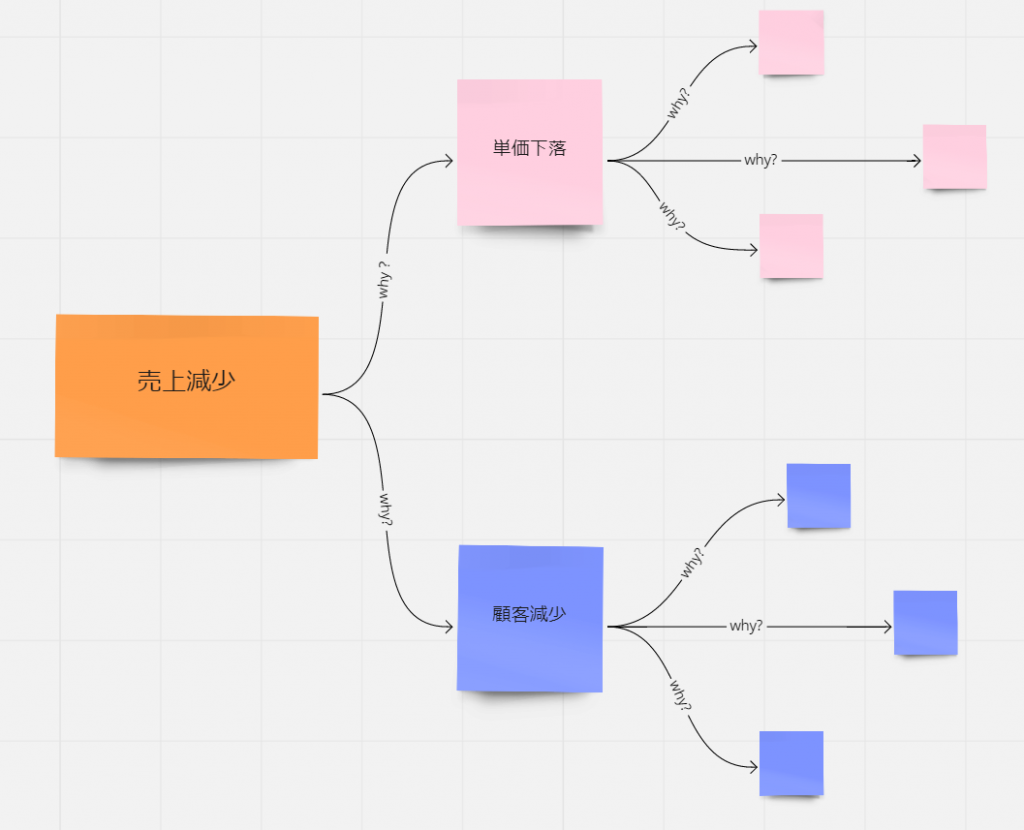

なぜなぜ分析

問題の原因を深掘りする手法

・問題に対して「なぜ?」とくり返し問いかけることで原因を明らかにするフレームワークです。

・問題が発生した場合に表面だけ解決できたとしても根本原因が取り除かれていなければ同じような問題が再度発生してしまいます。根本原因を取り除くための手法として、なぜなぜ分析を活用することで、根本原因を明らかにすることが可能となります。

使い方としては、

①具体的な内容を1つにしぼって、分析する問題を設定します。

②「それはなぜ?」と問いかけ、問題が発生した原因を書き出す。

③さらに「それはなぜ?」と問いかけ、深掘りをする。

④以降、③をくり返し、「この原因を改善することで最初に掲げた問題の解決が可能なことを論理的に説明できる」という段階まで掘り下げます。

なぜなぜ分析を行う場合は、主観に頼らないよう、素直にありのままを書くように注意してください。

「コントロール可能 / 不可能」分析

・「コントロール可能/ 不可能」分析とは、自分たちの努力で解決できる問題と自分たちではどうにも出来ない問題とを切り分けて考えるフレームワークです。

・コントロール不可能なものとは、外部的要因、例えば社会的な動きに支配される要因、業界ルールや市場環境、他社の意志決定に依存、するものなどです。

・一方、内部的要因や自身の行動や思考が原因の問題は、コントロール可能に分類されるケースが多いです。

使い方としては、

①問題と思われる事象を付箋などに書き出してみる。

②付箋に書き出した「問題」をコントロール可能/不可能に分類する。

③分類できたら、チーム内で対話しながら深掘りをしていきます。可能に分類した問題で特に気になる問題は何か、コントロール不可に分類した問題でも、自分たちで打

問題の整理で使えるフレームワーク2選

続いて、問題の整理で使えるフレームワークをご紹介します。

ロジックツリー

「ロジックツリー」は物事を分解して考えていくことで「全体」と「部分」を網羅的に整理するフレームワークです。最初に設定した問題を、いくつもの要素に分解していきます。ロジックツリーでは右(下位の概念)に向かうほど情報が具体的に分解され、左(上位の概念)に向かうほど要約されます。問題の場所を特定する「Whatツリー」や「Whereツリー」、解決策を模索する「Howツリー」など、用いる疑問詞の種類によって、ツリーの用途を分類することができます。

使い方

- 「問題を設定する」:ロジックツリーの頂点となる問題を設定します。起きている問題や事象を記載します。

- 「主な問題を書き出す」:設定した問題に対して「Why?(なぜ)」と問いかけ、主な原因と考えられる要素を書き出します。大枠で見てどのような種類の原因があるのか、大きな分類を把握することがポイントです。

- 「原因を細分化する」:2.で書き出した原因に対して、さらにWhyを問いかけ、各原因を細分化して掘り下げていきます。以降、必要に応じてこの作業を繰り返します。

- 「ツリーを整理する」:情報を出し切ったら、各要素のつながりが論理的であるかどうか、上位概念・下位概念の関係に間違いがないかをチェックします。上位と下位が逆になっていたり、同じ階層で話の大きさがバラバラにならないよう注意が必要です。

話は少し変わりますが、ロジックツリーを作る際みなさんはどのようなツールを使われていますでしょうか?直観的にすぐ始められるのは手書きだと思いますが、その他にもパワーポイントなど様々なツールがあるかと思います。ここでは最近筆者が使ってみて使いやすかったツール「Miro」についてご紹介させて頂きたいと思います。

Miroについて

コロナの影響によりリモートワークが広がり、Web会議が増えてきたかと思いますが、「Miro(ミロ)」は直感的に操作ができ、非常に使いやすいオンラインホワイトボードサービスです。オフラインでホワイトボードを使っていた方もいるかもしれませんが、オンラインで同様のことができるようなイメージです。むしろ、オフラインより広がった議論に繋がるかもしれません。また、一人で考えを深める、アイディアを整理するのにも便利なツールです。

An Online Whiteboard & Visual Collaboration Platform for Teamwork | Miro

Miroは直感的に作成できるツールですので、普段オフラインの際に使用している付箋や矢印、枠線、などもパワーポイントで資料を作成するときと同じように作成することが出来ます。ビジュアル的にも非常に見やすいです。テンプレート的には、ビジネスフレームワークとして良く活用される「SWOT分析」「カスタマージャーニーマップ」などがあらかじめ揃っているので大変便利です。

話は「ロジックツリー」に戻りますが、Miroで作成した「ロジックツリー」を簡単にご紹介させて頂きます。

1人で考えを深めたい場合、複数人で議論を深めたい場合などに活用頂けると新しい切り口がもしかしたら見つかるかもしれません。

課題設定シート

ここでは、問題を解決するために取り組むべきことを整理するフレームワークとして「課題設定シート」をご紹介します。

| ①解決すべき問題 | 若手社員の定着率が低い |

| ②取り組む課題 | 若手社員向けの教育プログラムや相談体制の充実を図る |

【課題の要望を整理する】

| 6W2Hを意識して整理する ・why:所属部署の進め方についていけない、相談体制が整っていない ・How:コミュニケーションが希薄になっている ・What:新入社員のうち、10%が1年以内に辞めてしまっている ・Who:入社3年目以内の有力社員 ・Whom:上司との関係に不満を持っている ・When:信頼度が高まった段階で辞めていく。 ・Where:大阪事務所 ・How much:一人当たり300万円の採用コスト |

「課題設定シート」は問題の抽出で出てきた問題を整理し、取り組むべき課題を設定するフレームワークです。

使い方

- 「問題を設定する」:解決すべき問題を1つだけ書き出します。

- 「取り組む課題を設定する」:設定した問題を解決するために取り組む課題を書き出します。ここも1つだけです。

- 「課題の概要を整理する」:設定した課題に関する前提や条件、周辺情報を書き出します。6W2Hを意識して課題の概要を整理していくことが重要です。

優先順位の決定で使えるフレームワーク2選

続いて優先順位の決定で使えるフレームワークをご紹介します。

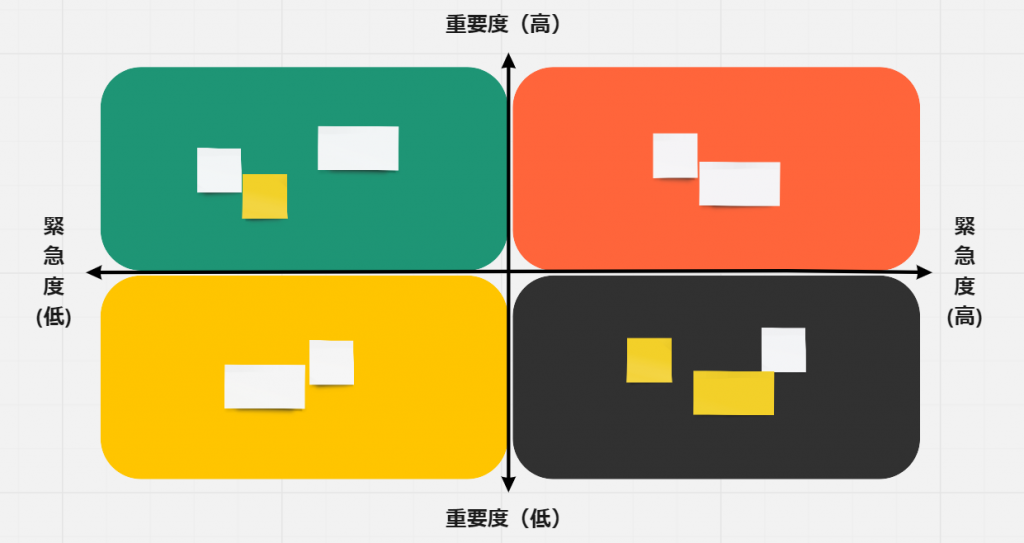

緊急度/重要度マトリクス

「緊急度/重要度マトリクス」は、聞きなれた方も多いかと思いますが、物事の優先順位を「緊急度」と「重要度」という2つの評価項目で整理し、検討・選定していくためのフレームワークです。経営レベルの課題から、個人が抱える日々の課題まで、あらゆる現場で活用される定番フレームワークとなっています。緊急度/重要度マトリクスを用いて全体像を可視化したら、課題の優先順位はもちろん、何に対してどのくらいの資源を割くのかというバランスを考えることも重要です。

使い方

- 「課題をマトリクス上に配置する」:課題をマトリクス上に配置します。「緊急」「重要」の定義や基準などを設定しておくことが有効に活用するためのポイントです。特に複数人で活用する場合は事前にすり合わせておく必要があります。また、あらかじめ付箋などに課題を書き出しておくと、全体像が把握しやすくなります。

- 「優先順位を検討する」:マトリクスを整理できたら優先順位を考えます。緊急度と重要度の高さ(低さ)を参考にしながら検討しましょう。

振り分けるポイント

- 自分(自社)にとって最重要なものはどれか

- コスト対比最大限の効果が得られそうなものはどれか

- 成果を2倍、3倍にするためにはどれを選ぶか

- 重要度対比コストがかかりすぎているものは無いか

- そもそもやらなくてよいものはないか

意思決定マトリクス

| 緊急性 | 実現性 | インパクト | 将来性 | 合計 | ||

| ×1.0 | ×1.0 | ×2.0 | ×2.0 | – | ||

| 1 | 新商品の開発 | 3 | 3 | 6 | 8 | 20 |

| 2 | 提携先の開拓 | 1 | 3 | 8 | 4 | 16 |

| 3 | 新たな仕掛け | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 |

| 4 | web活用施策 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 |

| 5 | プロモーション企画立案 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 |

「意思決定マトリクス」は、課題やアイデアなど、複数の選択肢を評価・選定する際に活用する手法の一つです。複数の選択肢がある状況で意思決定を行う際、定性的な情報や主観だけに頼るのではなく、定量的・客観的に評価するために活用します。

アンケート形式にして複数人で使用することも可能です。複数人で使用する場合は、評価項目の意味や定義をメンバー間で共有しておくことが重要です。基本的には点数の高い選択肢を採用することになりますが、必ずしも最高数値のものを選択しなければならないわけではありません。定性的な情報、定量的な情報、両方の要素を考えた上で最終的な意思決定を行うことが大切です。

使い方

- 「評価対象を整理する」:評価の対象となる選択肢を整理して記入します。取り組みたい課題の候補などが選択肢になります。

- 「評価項目と重みを設定する」:評価項目とその「重み」を記入します。重みとは、その評価項目をどれだけの比重で点数化するのかというものです。項目と重みは目的に応じて設定します。

- 「評価を行う」:選択肢と評価項目が準備出来たら、実際に各項目を点数化し、評価していきます。全項目について点数化したら右の列に合計点を集計します。ここで数値として可視化された情報をもとに意思決定をへと進みます。

自社分析で使えるフレームワーク4選

続いて、自社分析で使えるフレームワークをご紹介します。

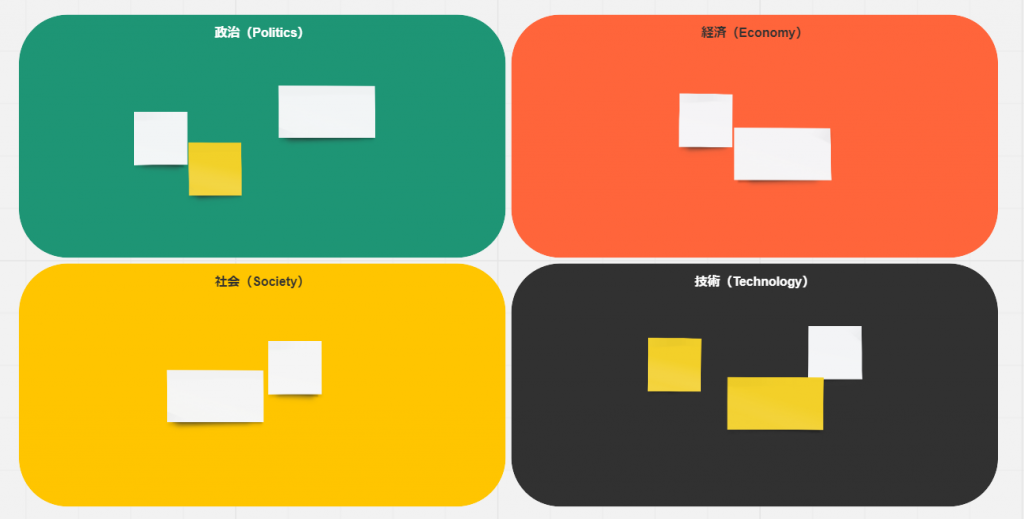

PEST分析

「PEST分析」とは、自社の事業や組織に影響を与える「マクロ的な環境要因」を考える際に便利なフレームワークのことで、戦略立案・戦術設計の際に活躍します。PESTは「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」の頭文字です。時代の変化という大きな流れの中で、自社について考えられるのがPEST分析のメリットです。

使い方

- 「影響を及ぼす要素を書き出す」:「政治」「経済」「社会」「技術」の各要素を切り口として、影響がありそうな情報を書き出します。複数メンバーで行う時は付箋に書き出して、知識や経験を持ち寄ると良いでしょう。

- 「要素を整理する」:ある程度の量が書き出せたら、情報を一度整理して抜け漏れがないかチェックしましょう。全体をチェックしたら、自社にとって重要な要素をピックアップします。市場への影響の大きさや、不確実性などを評価基準にするとよいでしょう。

ここで注意すべきは、ネットの記事や噂などを鵜呑みにしないことです。書き出した情報の正誤は必ずチェックするようにしましょう。また、日頃から世の中のトレンドや時代のキーワード、自社に大きな影響を及ぼしそうな事柄などに注意していると、スムーズに取り掛かることができます。

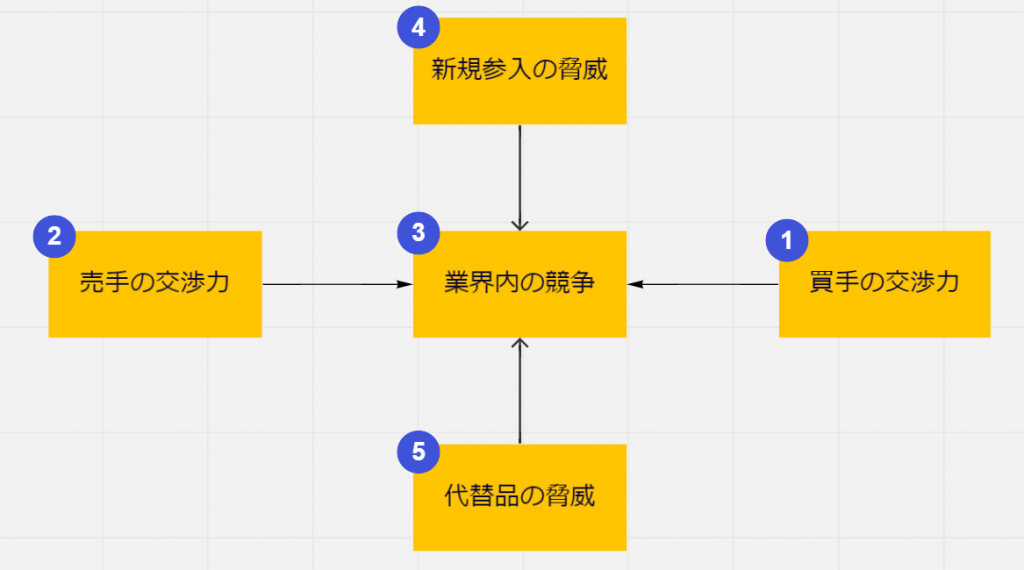

ファイブフォース分析

「ファイブフォース分析」とは、「買い手の交渉力」「売り手の交渉力」「業界内の競争」「新規参入の脅威」「代替品の脅威」の5つの要因を切り口として、業界の競争構造や魅力度を分析する手法です。これら5つの要因が多かったり、強かったりする状態であればあるほど、その業界の競争は激しく、収益化のハードルが高いといえます。既に参入している市場であれば、自社の立ち位置として、自社の属する業界の競争構造を把握することに役立ちますし、これから参入を目指すのであれば、業界の競争構造を把握することに役立ちます。

使い方

- 「買い手の交渉力を分析する」:買い手とは、自社の商品・サービスを購入してくれる企業や個人などの顧客です。買い手のニーズが変化していないか、他社製品に乗り換えしやすいかなど、買い手の交渉力が高くなる要素を考えます。

- 「売り手の交渉力を分析する」:売り手とは、商品・サービスを提供するために必要なパーツや素材などの仕入れ先です。仕入先の企業や業界が自社に影響を及ぼす影響を整理します。

- 「業界内の競争を分析する」:業界内にどのような競合が存在しているか、また、競合がどのような技術、戦略をもっているかについて情報収集し、整理します。

- 「新規参入者の脅威を分析する」:業界への参入障壁の高さや、新規参入者の存在を整理します。技術的障壁、資金的負担、などの点で考えます。

- 「代替品の脅威を分析する」:既存の商品・サービスと同様のニーズを、さらに高いコストパフォーマンスで満たすことができる商品・サービスを創出可能かどうかを分析します。

VRIO分析

| Value 経済価値 | Rareness 希少性 | Imitability 模倣困難性 | Organization 組織 | 今後の対策と方針 | |

| 人材 | ○ | × | ○ | △ | 多様性、エッジの効いた人材を登用すべきである |

| 技術開発 | ○ | ○ | × | △ | 他社に真似されない会社独自の製品・サービスを開発する必要がある |

| 資金調達 | ○ | ○ | ○ | × | 組織的に行動ができていない。グループ、会社内で連携する必要がある |

| 製造 | ○ | × | △ | ○ | 大衆化された商品・サービスではなく、希少性のある商品・サービス作りが必要 |

| 物流 | ○ | ○ | ○ | △ | 組織的に補完できる体制づくり |

| 販売 | × | ○ | △ | × | 会社のウィークポイント。人材育成等注力する必要がある |

| 企画 | × | △ | ○ | × | 新たな人材登用等抜本的な変革が必要 |

「VRIO分析」とは、企業の経営資源の観点から「V:Value(経済価値)」、「R:Rareness(希少性)」 、「I:Imitability(模倣困難性)」、「O:Organization(組織)」の頭文字で構成されており、この4要素を客観的に評価していく手法のことを指します。

企業が競争優位を保てるかどうかは、企業の保有する経営資源と、それを活用する能力にかかっているという考え方に基づいています。

経営資源とは、自社の持っている技術や開発力、営業力、人材、ブランド、組織風土など、企業の価値提供におけるさまざま資源が当てはまり、分析となる資源に対して、

「V:Value(経済価値)」、

「R:Rareness(希少性)」 、

「I:Imitability(模倣困難性)」、

「O:Organization(組織)」

の4つの切り口から、

今後の方針等を検討していきます。

使い方

- 「資源を設定する」:分析の対象となる資源を記入する

- 「資源を評価する」:各資源について、VRIOに従って情報収集や評価を行う。

- 「今後の方向性を決める」:評価を終えたら、どの資源を強化することで競争優位性を見出いしていくのか、各資源について今後どのように強化していくのか、といった対策の方向性を整理する。

ポイント

自社の保有している資源、自社の競争優位性、競合の保有する資源を念頭にいれて進めるとはかどります。活用できている資源、出来ていない資源、強み、弱み、具体的な資源、などを書き出してみると良いでしょう。

SWOT分析

| メリット | デメリット | |

| 内部環境 | S:活かせる強みは? | W:克服すべき弱みは? |

| 外部環境 | O:市場機会はあるか? | T:回避すべき脅威は? |

「SWOT分析」は自社を分析するビジネスフレームワークとしては基礎的な分析手法で、多くの方は一度は活用したことがあるのではないでしょうか。既にご存じの方も多いかとは思いますが改めてご説明させて頂きますと、自社を取り巻く環境を分析し、自社の強みや弱みを把握するフレームワークです。

「メリット・デメリット」「内部環境・外部環境」の2つの軸で構成されるマトリクスを作成し、「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」の4つの象限について分析を行います。

内部環境とは、ヒト・モノ・カネといった資源のほか、経験値やデータベースなど、自社の持つ要素を挙げます。一方、外部環境とは、世の中の動きや経済、業界の動向、ニュースといった、自社を取り巻く外部の持つ要素のことを指します。内部と外部、そしてメリットとデメリットと異なる視点で、双方に目を向けられるところが、このフレームワークの魅力であり、多くの方が一度は活用したことがある、オーソドックスな分析手法である所以といえます。

使い方

- 「対象の選定」:1事業を対象とするのか、自社全体を対象とするのかなど、SWOT分析の対象を決めます。

- 「情報の書き出し」:「強み」「弱み」「機会」「脅威」に該当する要素を思いつくままに書き出します。このとき、付箋やホワイトボードなどを利用して、後で整理出来るようにしておくと後で進めやすいです。

- 「整理」:書き出した内容を整理し、欠けている部分がないか確認します。欠けている場合があれば補うようにします。2で書き出した要素について、重要度などの基準を設け、不必要な要素があれば除くようにします。重要なことは、書き出した要素が自社にとって、プラスなのかマイナスなのか、という点です。

- 「内容を書く」:他者もしくは他グループからの客観的なフィードバックをもらって、内容をブラッシュアップします。

ポイント

自社の強みと弱みの理解、各要素の「メリット」「デメリット」の理解、チャンスとピンチの洗い出しが出来ているかがポイントです。

自分の身近なところで、例えば営業であれば、取引先に強みとしてアピールしているところ、逆に取引先、リード顧客などから、指摘されているネガティブな事項などを挙げてみると良いでしょう。自社では難なくこなすことが出来るのに、他社は苦戦している事項、自社の業界内での順位などもポイントとなります。

アイデアの創出で使えるフレームワーク2選

続いてアイデアの創出で使えるフレームワークを紹介します。

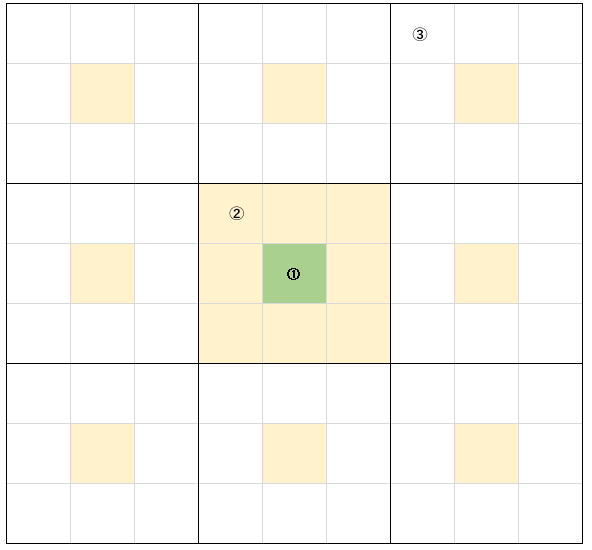

マンダラート

「マンダラート」というと、大谷翔平選手が使っていた目標達成シートを思い浮かべる方も多いかもしれません。手法としては、マス目状のフレームの中心にテーマを設定し、そこから連想されるアイディアやキーワードを周辺のマスへと書いていく手法です。マスを用意することで強制的に一定量のアイディアをアウトプットすることができます。書き出したキーワードの中から、新たなアイディアへとつなげられる方法はないかを模索していきます。

「マンダラート」はアイディアの創出の手法としても活用できますが、大谷選手が活用していたように目標達成シートとしての活用も可能ですし、問題や課題の要素を書き出してみたり、やりたいことを考える際、などにも有効です。

思いついたアイディアや考えを、網羅的に可視化できるところが、「マンダラート」の特徴です。

使い方

- 「中心のキーワードを設定する」:中心(①)にテーマやキーワードを書き出します。新たに開始したいサービスや事業などを中心のキーワードに設定すると良いでしょう。

- 「連想されるキーワードを書き出す」:中心に書いたキーワードから連想されるキーワードを、周辺の8つのマスに書き出します(②)。

- 「さらにそこから連想されるキーワードを書き出す」:②で書き出した8つのキーワードを、周囲の8マスの中心に書き写し、それぞれのキーワードからさらに連想されるキーワードを書き出していきます。

ポイント

「マンダラート」を進めて行く上でのポイントは、まずは質より量を重視して全てのマスを埋めてみるということが挙げられます。書き出す前に、一旦対象とするテーマに関わるキーワード群の全体像が見えてきていると進めやすいかもしれません。また、作業を進めていると手が止まる場面が出てくるかもしれませんが、もう限界かな、と思いつかなくなってから、もうひと踏ん張りできるかが重要です。

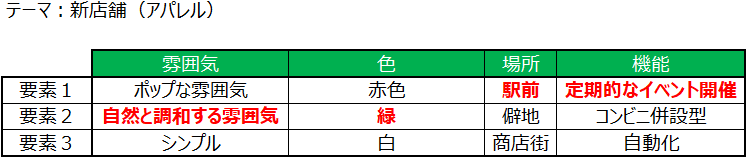

形態分析法

「形態分析法」はテーマを変数に分解してアイディアを発想する手法です。どういうことかというと、対象となるテーマや課題に対して、まずその対象を構成する変数を明記し、各変数の要素を挙げます。そして、その要素を組み合わせてアイディア化していく手法です。

上記の事例では「雰囲気」「色」「場所」「機能」を変数としており、他にも「販売手法」「店員数」などが考えられれますが、基本は3つ、多くても5つほどに絞るのがおすすめです。

使い方

- 「テーマを設定する」:アイディア発想を行う対象となるテーマを設定します。

- 「変数を設定する」:変数を設定します。上記の例では「雰囲気」「色」「場所」「機能」が変数です。

- 「要素を書き出す」:設定した変数ごとに要素を書き出します。例では3つ書き出していますが、特に質と量に制限は設けず書き出していきましょう。

- 「アイディアを作る」:書き出した要素を組み合わせてアイディアを作ります。ここでは「自然と調和する雰囲気」「緑」「駅前」「定期的なイベント開催」を組み合わせて、「駅前にあって、定期的にイベントを開催している、緑色を基調とした、自然と調和する雰囲気の店舗って、どんな店舗だろう?」といった具合に考えていきます。

ポイント

ここでは要素を3つずつしか挙げられませんでしたが、更に量があると、選択肢も増え、思考の幅が深まるかもしれません。また横軸である変数については、テーマを構成している変数が何なのかを把握しているかがポイントとなります。

アイデアの収束で使えるフレームワーク2選

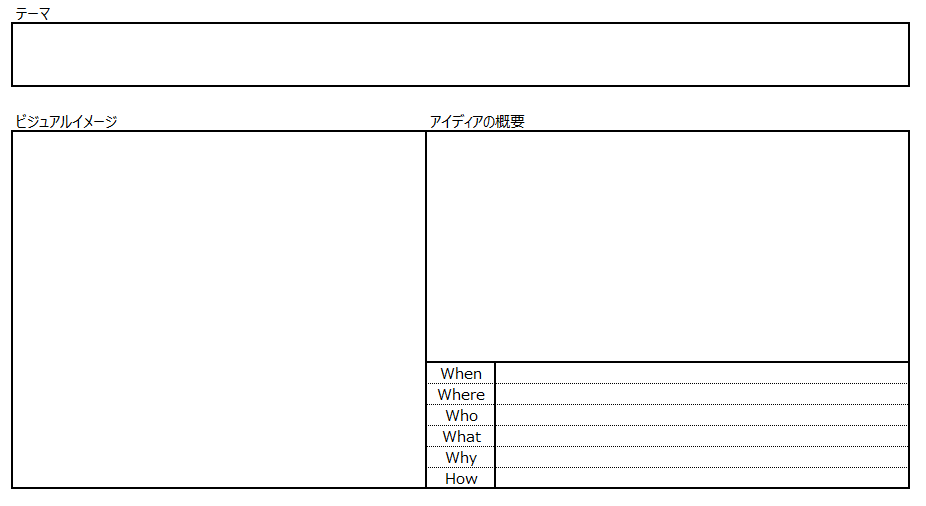

アイディアシート

「アイディアシート」とは、創出、発送したアイディアを、具体化するために頭の中にある考えを書き出すためのシートです。視覚に訴える手法で、頭の中に浮かんだアイディアを、スケッチを描いてアイディアの骨格を整理する手法です。

アイディアをビジュアル化することにより、イメージが視覚化され、他のメンバーともアイディアの共有に繋がり、他のメンバーからのアイディアが追加されたり、改善案をもらうなどのフィードバックが可能となります。

思いついたアイディアの保管としての機能もあるため、いつでも引き出して活用、共有することが可能になるというメリットもあります。

使い方

- 「スケッチする」:ビジュアルイメージの箇所に、テーマに対する、頭の中にあるアイディアを紙等に書くことでイメージを具体化します。絵や写真、イラストなど、で、イメージレベルで簡単に描いてみましょう。

- 「言語化して整理する」:上記に描いたイメージを、もう少し具体的に考えます。右側の「アイディアの概要」に、アイディアについての基本的な概要を言葉で説明して整えていきます。5W1Hも考えを整理するのに有効ですので、うまく活用していきましょう。

- 「他社からフィードバックをもらう」:枠外などに他者からのフィードバックを書き込んでもらいます。フィードバックの内容に基づいて、アイディアを改善していきましょう。

ポイント

当然ですが、頭の中にあるアイディアは、アウトプットしていかないと他人には見えません。アイディアシートは、アイディアをビジュアル化していく手法ですが、例えば、思いついたアイディアに名前を付けてみる、とか、アイディアを特徴づける要素は何だろうか、と考えてみると良いかもしれません。5W1Hで整理してみると、アイディアの解像度もより高まります。

ストーリーボード

4コマのストーリーなどでアイディアを具体化するフレームワークを「ストーリーボード」といいます。4コマでなくとも、付箋を活用するなどして、ストーリー仕立てにし、理想的な顧客体験などのプロセスを時系列で整理していきます。

カスタマージャーニーと似ていますが、よりビジュアルに特化したフレームワークです。

ストーリー仕立てにすることにより、顧客の変化に関するイメージを共有できるメリットがあります。

使い方

- 「問題を書き出す」:ストーリーボードでは、問題、課題を抱えている人物が、それを解決していくストーリを考えていくことになります。1コマ目では、問題、課題を抱えている現状を書き出します。

- 「問題が解決した様子を書き出す」:問題が解決した様子である「ゴール」を描きます(4コマ目)。

- 「問題解決のプロセスを書き出す」:現状からゴールに到達するまでの「問題解決のプロセス」を2コマ目、3コマ目に描きます。

- 「ストーリボードを仕上げる」:4つのコマを描き終えたら、ストーリーの内容を整理し、仕上げます。

ポイント

ストーリーボードを作成していく上でのポイントは、ゴールが本当に顧客のためになっているか、ストーリーの中で顧客はどのような変化を体験するか、にスポットを当てて考えることが重要です。

戦略立案で使えるフレームワーク4選

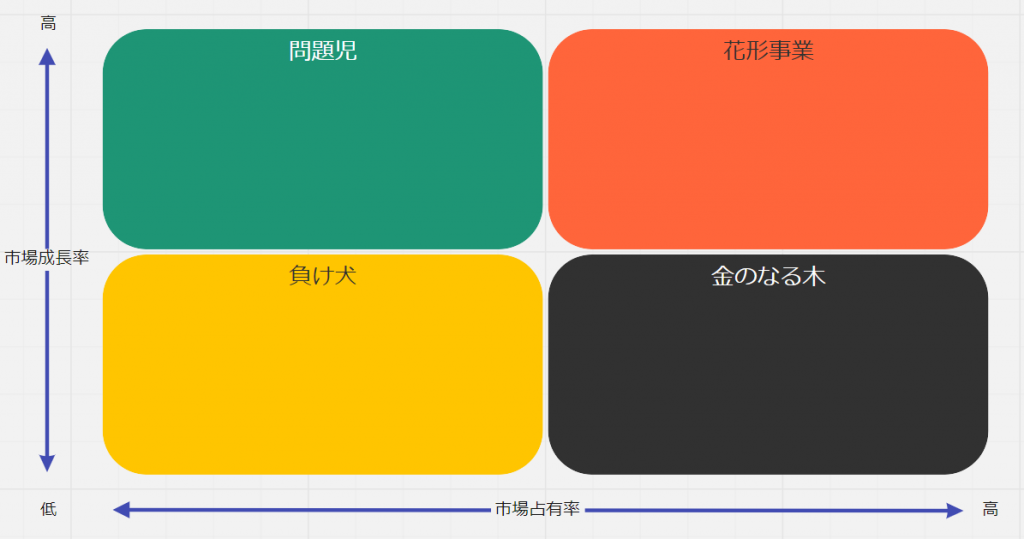

プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM分析)

「プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)」は既にご存じの方が多いかもしれません。自社事業の全体像を俯瞰し、戦略を考える際によく使われるビジネスフレームワークです。

この考え方は、1970年代に「ボストン・コンサルティング・グループ」が提唱したもので、「プロダクト」「ポートフォリオ」「マネジメント」の3つの頭文字を取って名付けられています。

具体的には「市場成長率」と「市場占有率」を軸としたマトリクスを使用して、自社の保有する事業の分析と戦略設計を行います。4つの象限はそれぞれ「花形事業」「問題児」「金のなる木」「負け犬」と呼ばれます。

プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM)の前提として「市場成長率の高い事業(縦軸)ほど、業界の変化や競合他社の動きが活発なため、経営資源の投下が必要」「市場占有率(横軸)が高い事業ほど、利益を上げやすい」ことが挙げられます。

当該事業の目的が何なのか(収益獲得目的、未来への先行投資、安定収益、など)を明確にし、自社の保有している経営資源、今後の投下資源、などを検討してみましょう。

使い方

- 「保有する事業を書き出す」:自社の保有する事業を書き出します。このとき、事業の売上規模、事業規模を円の大きさで表します。付箋などを使う場合もあるかと思いますが、その場合も、規模の違いが一目でわかるようにしましょう。

- 「今後の方針を考える」:書き出した事業に関して、今後どのような戦略をとっていくかという方針を考えます。ポイントは「金のなる木」の象限にある事業から生まれる収益を「問題児」の事業に注ぎ、シェア率を挙げ、「花形事業」に育てることです。

ポイント

ここでのポイントは「問題児→花形事業→金のなる木」の流れを意識することです。戦略を設計する際は、この流れを意識するとともに、多少リスクをとってでも「問題児」の事業に経営資源を注ぐこと、そのための体制づくりをいかに行っていくかが重要です。

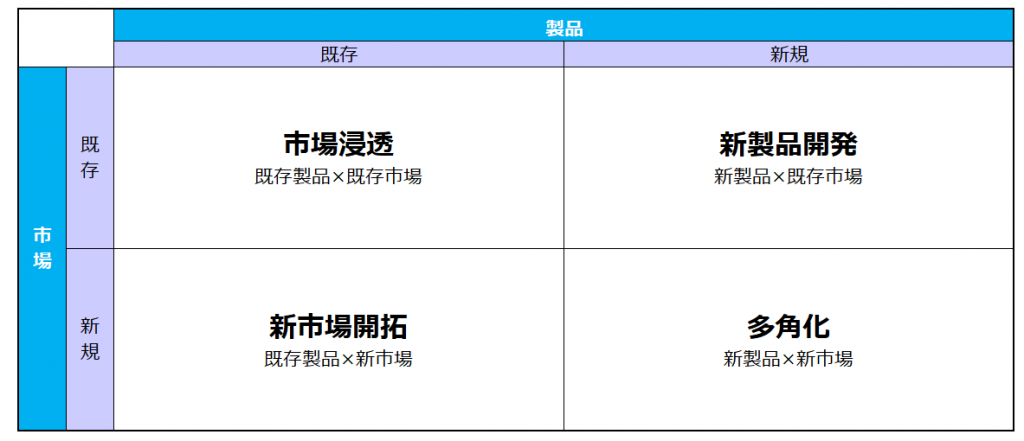

アンゾフの成長マトリクス

「アンゾフの成長マトリクス」は自社事業の成長戦略を考える際に活用されるビジネスフレームワークです。イゴール・アンゾフ氏によって提唱されました。

事業の成長を「製品」と「市場」の2軸におき、その2軸をさらに「既存」と「新規」に分けて表した企業の成長戦略をシンプルに表現しています。方向性を大きく4つに分類し、事業拡大の戦略を探ります。

それぞれの4象限の特徴として、最もビジネスを展開しやすい既存製品×既存市場の「市場浸透」、「市場浸透」の次にビジネスを展開しやすい新製品×既存市場の「新製品開発」、難易度が多少高い既存製品×新市場の「新市場開拓」、最も展開の難易度が高い新製品×新市場の「多角化」が挙げられます。

使い方

- 「市場浸透」の戦略を考える:既存製品で既存市場のマーケットシェア率を高める戦略を考えます。既存顧客の一人当たりの購買数(額)を上げたり、リピート率を高めるなどの戦略が挙げられます。

- 「新製品開発」の戦略を考える:既存の顧客に対して新製品を提供する戦略を考えます。既存商品の関連商品開発や付属商品、バージョンアップ商品、機能追加商品の販売などが挙げられます。

- 「新市場開拓」の戦略を考える:新しいエリアやターゲットなど、これまでアプローチしてこなかった市場の開拓を目指します。特定エリアから全国へ、日本から海外へ、若者向け商品をシニア層へ広げる、など。

- 「多角化」の戦略を考える:新製品を新しい市場へ展開していく戦略を考えます。

ポイント

ここでのポイントとして「多角化」は以下の4つに分類して考えることが出来ます

- 同じ分野で事業を拡大する「水平型多角化」

- バリューチェーンの上流または下流へと事業を拡大する「垂直型多角化」

- 既存の製品と近い製品を考えることで新分野へと展開する「集中型多角化」

- 全く新しい製品を、新しい分野へと展開していく「集成型多角化」

クロスSWOT分析

今回ご紹介する「クロスSWOT分析」はSWOT分析で分析した「強み」「弱み」「機会」「脅威」の4つを軸として新たなマトリクスを構成し、戦略の方向性を検討する手法です。

SWOT分析で書き出した情報はあくまでも点の情報です。クロスSWOT分析を活用し、戦略を練るために考えるべき内容を検討しましょう。

使い方

- 「SWOT分析を行う」:SWOT分析を行い、外側のフレームの中に記入します。あまり多くなりすぎないように重要なもののみ抽出するようにしましょう。

- 「それぞれの象限ごとに戦略を考える」:各象限ごとに戦略及び対策を考えます。各象限ごとの考え方を以下に記載します。

- 「象限1:強み×機会」:機会(チャンス)と強みを最大限に発揮できるポジショニングを考えます。

- 「象限2:強み×脅威」:自社の強みを活かして、脅威(ピンチ)を克服する戦略を考えます。

- 「象限3:弱み×機会」:弱みを克服して、機会(チャンス)を活かす戦略を考えます。

- 「象限4:弱み×脅威」:弱みと脅威の組み合わせによって、最悪の事態を引き起こしてしまわないよう、リスク管理や弱みを克服する施策が求められます。

補足になりますが、上記で記載した全ての戦略は重要ですが、特に注目したいのが「象限1:強み×機会」です。最も競争優位性を発揮できる戦略であり、施策を成功させることで、その他の戦略にポジティブな波及効果を与え、相乗効果を生み出すことが出来ます。

ポイント

クロスSWOT分析を進めることにおいて、SWOT分析を丁寧に(十分な質と量の担保)行うことが重要です。記載する内容に悩んだ際は、時系列(過去の成功事例、失敗事例など)で考えたり、自社と競合を比較するなどにより、新たな考えが浮かんでくるかもしれません。

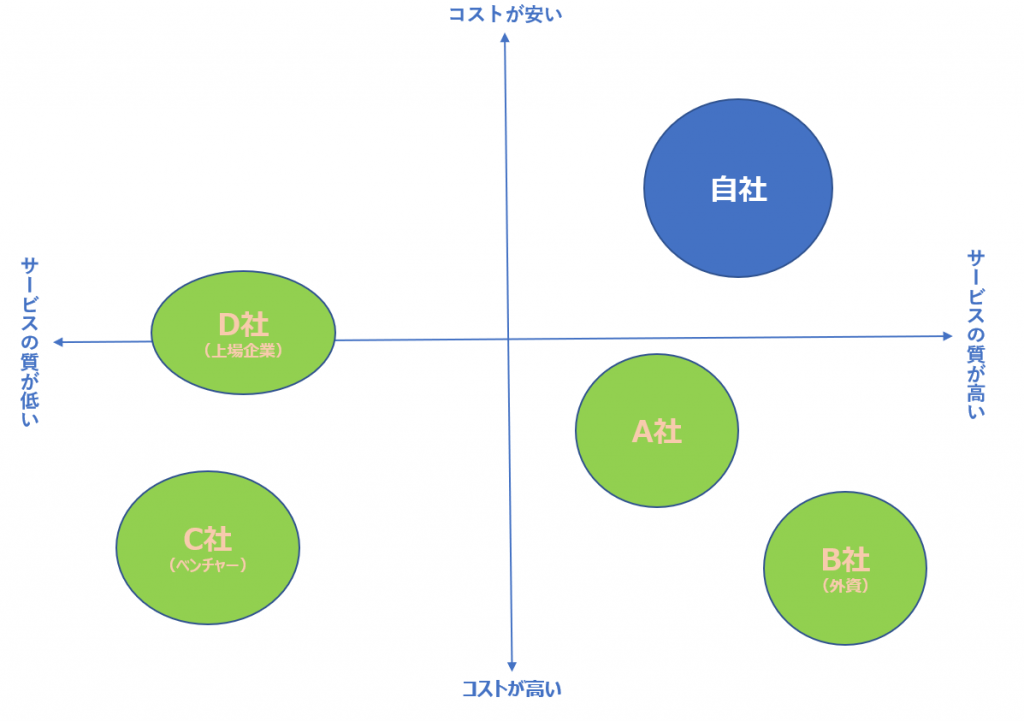

ポジショニングマップ

自社の市場の中の位置付けのことを「ポジション」と呼びます。そして、市場を分析し、その市場の中で差別化ができるようにポジションを決めるフレームワークのことを「ポジショニングマップ」と呼びます。

「ポジショニングマップ」では、顧客の目線に立ち、顧客が商品・サービスを認識する際に重視する要素を2つの軸に設定し、マトリクスを作成します。そのマトリクス上に競合他社の情報を書き出して整理をし、全体の状況を可視化します。

全体の状況を可視化した上で、自社がその市場の中で優位に立てるポジションはどこか、競争優位性を発揮できるポジションはどこかを検討します。

使い方

- 「2つの軸を設定する」:縦軸と横軸を設定します。顧客が自社の商品やサービスを認知・検討する際に、思い浮かべることや重要視することを2つピックアップし、軸に表します。

- 「競合と自社のポジションを検討する」:先に競合他社のポジションを考え、配置していきます。競合のポジションを配置した上で、自社が競合優位性を発揮できるポジションを探していきます。

ポイント

軸の組み合わせを複数考えた上で、軸の両端が対比的な関係になっているかが重要です。また、軸を考える際は、伸びている市場はどこか、競合が参入してきて

まとめ

いかかだったでしょうか?

かなりの量があったと思うので、一度に吸収しきるの大変ですよね。

でも実は、世の中にはここで紹介できていないビジネスフレームワークも、もっとたくさんあります。

ですが、全部を使えるようになる必要はありません。読者の皆様が各々ビジネスシーンで本当に利用する機会がありそうなものだけ、使えるようになればいいのです。

ぜひ、今回の記事を参考にしてみてくださいね。

また、よければ弊社が運営している情報共有ツール、GROWI.cloud を覗いてみてください!

きっと皆様の業務効率改善に繋がるはずです!