【誰でも簡単!】競合分析で使えるフレームワーク4選

ビジネスを行う際、切っても切り離せないのが競合という存在。

自社のプロダクトが市場で勝ち残っていくためには、競合との差別化を図っていかなくてはなりません。

ですが、競合をどのように分析したらいいかがわからないといった方もきっといらっしゃるのではないでしょうか?

この記事では競合分析のやり方やフレームワークについて解説していきますよ。

Contents

競合分析とは?

ではまず簡単に、競合分析とは何なのかについて解説していきましょう。

競合分析とは、自社と同じ市場にいる競合が誰であるかをはっきりさせることから始まります。

そして、その競合がどのような強み弱みをもっているのか調査。

さらに、それらの競合と比較したうえで、自社がどのような強み弱みを持っているのかを分析するところまでが一連の流れになります。

簡単にまとめると、

- 競合の特定

- 競合の理解

- 自社との比較

のような形になりますね。

市場の中での競争優位性を獲得するための戦略を考える上では欠かせないフローなので、今回の記事を通してぜひ、競合分析の大まかな内容だけでも理解しておくとよいでしょう。

競合分析の目的

前述でも少し触れましたが、このセクションでは、競合分析の目的をもっと深掘って見ていきましょう。

競合分析の目的は大きく分けて二つあります。

市場を俯瞰的に見れるようにするため

競合分析をする目的の一つはまず、市場を俯瞰的に見れるようにする、というのがあります。

ビジネスを行う際、どこかしらの市場に属すことになると思いますが、その市場の中で自社がどのような立ち位置にいるかがわからなくなってはいけませんよね。

つまり、市場を俯瞰的に見れるようにすることが大切なのです。

市場を俯瞰的に見るということは、市場全体を見る、つまり自社を含んだ全ての市場参入者を見る、ということ。

競合分析を行うということは、市場の参入者を見る/分析する行為であり、市場を俯瞰することができるのです。

市場の中で自社の活路を見出すため

一つ目と繋がりますが、市場の中で自社の活路を見出すため、というのがもう一つの目的。

1つの市場内に複数の競合がいるということは、それらに勝っていかないといけないですよね。

そこで、競合分析によって、自社が競合と比較してどのような強みを持っているのかをはっきりさせることで、市場の中での生き残り方を見出せるのです。

同じ市場内で競争優位性を獲得するにはどうしたらいいのかを見つけることはもちろん、既存の市場を飛び出て新たな市場で戦える可能性を発見することもできるかもしれません。

競合分析は、市場内での競争に勝っていくため、もっと言うと自社の生存にかかわる大切なフローなのです。

競合分析で使えるフレームワーク4選

では、ここからは競合分析で使えるフレームワークを4つ紹介していきます。

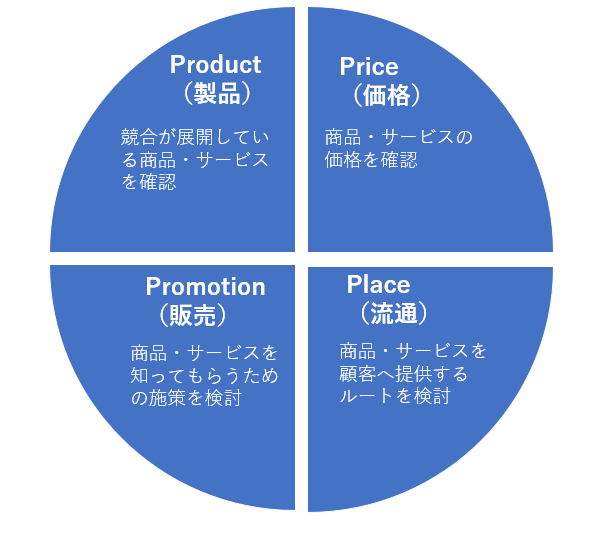

4P分析

「4P分析」では「製品(Product)」「価格(Price)」「流通(Place)」「販売促進(Promotion)」の4つの要素から、マーケティング戦略の分析や設計を行います。

競合のマーケティング戦略を分析する際は、自社の4Pを念頭に置きながら、競合の4Pの情報収集及び調査を行います。各項目の要素をチェックし、競合の意図や方向性、自社が競争優位性を見出すことができるポイントを考えます。

使い方

- 「製品をチェックする」:競合が展開している製品・サービスに関する情報を収集、チェックをします。どのような商品やサービスを提供しているか、特徴や人気のポイントなどの情報を収集します。

- 「価格をチェックする」:商品・サービスの価格に関する情報を収集、チェックをします。商品やサービスの単価だけではなく、全体の価格帯やセット商品などのパッケージ戦略も調べます。また業界全体の相場価格と比較できると、全体での位置づけを把握しやすくなります。

- 「流通をチェックする」:商品・サービスを顧客へ提供するルートに関する情報を収集、チェックします。店舗の立地や配送、ECサイトの有無など、顧客が商品・サービスをどこで知り、どこで購入するのかといった情報を収集しましょう。

- 「販売促進をチェックする」:商品・サービスを知ってもらうためにどのような施策を行っているかをチェックします。営業活動や広告、マーケティング、PRなど、ユーザーとのコミュニケーション方法や、その頻度について情報を収集しましょう。

ポイント

1社だけではなく複数の競合をチェックするのは勿論のこと、競合がどのようなマーケティング戦略を行っているかを理解できていると思考を進めやすくなります。また売れている商品の特徴は何か、独特の販売促進手法を行っていないかなど、の視点で見てみるのも良いでしょう。

4P+α

| 自社 | 競合A | 競合B | |

| 誰に(ターゲット) | 30-40代 女性 | 30-40代 女性 | 20代 女性 |

| 何を(届ける価値) | スキンケア商品 (ニキビケア) キレイな肌 | スキンケア商品 (全般) かっこいい女性像 | スキンケア商品 (若者向け) かわいさ |

| 製品(Product) | 悩みの深い方向け | 知名度、ブランド力有り | 若者の間で人気 |

| 価格(Price) | 相場よりは高め | 高価格 | 低価格 |

| 流通(Place) | 仕入力に定評がある | 多数のブランドと繋がりがある | ECに強み |

| 販売促進(Promotion) | 口コミ | SNS(Instagram)に最近は力を入れている模様 | SNS広告 |

「4P+α分析」とは先に紹介させて頂いた「4P分析」に「誰に」「何を」の視点を加えた合計6つの項目で情報収集と分析を行います。6つの項目を調査する中で、自社がどのポジションを取る必要があるのかを検討できます。各競合企業の大まかな戦略の概要を整理するのに役立ちます。

このビジネスフレームワークで特に意識するところは「何を(届ける価値)」の項目で、単に形としての目に見える商品・サービスではなく、本質的に企業が顧客に届ける提供価値やソリューションを記入します。

使い方

- 「調査対象を設定する」:分析対象となる競合をピックアップして記入します(自社を加えることで比較表として活用することも可能です)。

- 「調査と情報整理を行う」:分析対象を整理した後に、各項目の情報を調査します。インターネットから拾える情報も有れば、顧客へのヒアリングや口コミ情報、現場での観察、商品ラインナップ、販促物や広告などから情報を収集していきます。

調査対象企業(競合企業)の選び方については、なるべく粒度を細かくし、抽象度の高い基準(例えば、女性向け化粧品など)を設定するのは避けましょう。抽象度の高い基準を設定してしまうと、調査内容がバラつき、分析の役に立たないという事態に陥る可能性があります。

ポイント

競合企業の各項目の情報を調査することにおいて、現場に足を運んで掴んできた情報があるとよりリアル感が伝わってきます。また、顧客の視点に立ち、競合企業の

バリューチェーン分析

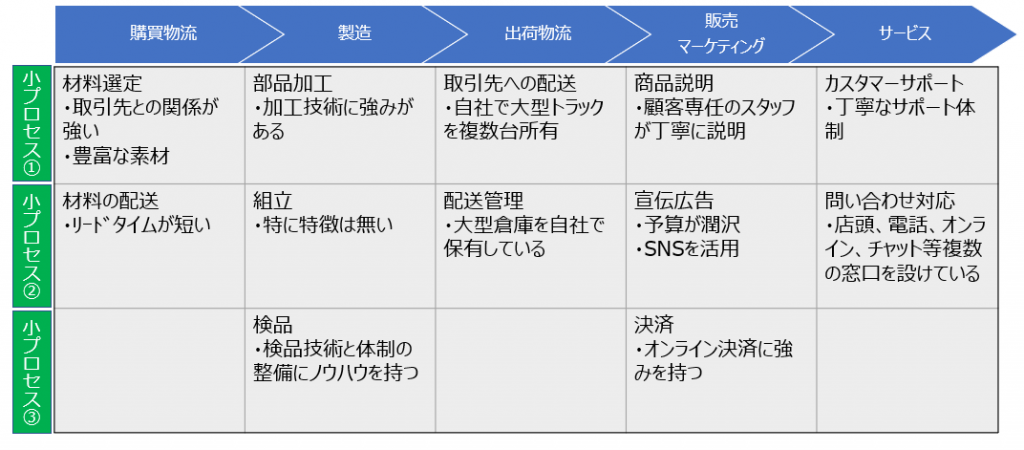

「バリューチェーン分析」は企業が顧客に届ける価値の連鎖を可視化するフレームワークです。企業が顧客に商品・サービスを届けるまでにはたくさんの活動を通して顧客のもとへ届けられます。その過程を可視化することにより競合を分析する手法です。

企業が顧客に商品やサービスを届けるまでの活動は、おおまかに主活動(購買物流・製造・出荷物流・販売、マーケティング・サービス)と主活動を支える内部的な動きである支援活動(全般管理・人事管理・技術開発・調達活動)に分解ができます。

活動を切り分けて考えることで、自社の競争優位性を細かく分析したり、各活動のコストや貢献度などを分析したりすることができます。

バリューチェーンにおける企業の主活動は様々です。企業の大まかな活動を大分類として押さえた上で、各項目の中で細分化できるものは「小プロセス」として分解し、それぞれの活動の特徴や競争優位性を生み出している要素などを分析しましょう。

使い方

- 「バリューチェーン分析を可視化する」:バリューチェーンは業種によって様々です。業種ごとにバリューチェーンは異なるため、自社や自社の属する業界における主活動部分を可視化することから始めましょう。

- 「情報収集と分析を行う」:小プロセスの項目などを設け、もう一階層掘り下げましょう。細分化した活動の内容や特徴について情報収集し、整理します。

ポイント

バリューチェーンは業界によって様々なので、まず調査対象の業種のバリューチェーンを把握することが重要です。また注意する点としては、同じ業種でもバリューチェーンが異なる業種もいるため、その業種の全体観を把握、整理した上で、フレームワークに落とし込むようにしましょう。

コア・コンピタンス分析

「コア・コンピタンス分析」は他社の強みを知り、自社にしかない強みを分析する手法です。項目に応じて各社の得意とするところ、不得意とするところを点数化します。注意する点としては、「コア・コンピタンス分析」は顧客への価値提供を行う能力のうち、他社には真似できない中核的な能力を分析するフレームワークのため、内部的な強み(人事制度の充実、福利厚生)は考えません。

使い方

- 「分析項目を設定する」:競合と比較する分析項目(商品・サービス力、営業力や企画力など)を設定して記入します。数値化ができるように定量的な項目となるようにしましょう。

- 「調査対象を設定する」:調査対象を設定します。分析の目的に合った範囲内から、直接的な競合、間接的な競合など、複数ピックアップしましょう。

- 「調査を行う」:実際に情報収集をし分析をします。複数メンバーでこの作業を行う場合は点数化する際の基準を共有しておきましょう。

- 「コア・コンピタンスを整理します」:最後に、各企業のコア・コンピタンスは何か、といった情報を整理します。

ポイント

ここでのポイントは各社の強みや弱みを把握できていることと競合の強みや弱みを定量的に可視化できているか、等が挙げられます。他社の強みや弱みの点数化が難しい場合は、自社の数字をベンチマークとして相対的な数字を記入するなどして比較できるようにしましょう。

まとめ

ここまで、競合分析における「4P分析」「4P+a」「バリューチェーン分析」「コア・コンピタンス分析」について紹介してきました。

まだまだいろんなフレームワークがあるので、もし興味があればもっと掘り下げて調べてみても良いでしょう。

今回紹介したものの中で、使えそうだなと感じたものがあれば、ぜひ活用してみてくださいね!