意思決定の際はメリデメ表よりも比較表を使え! その理由や作り方わかりやすく解説!!

ビジネスだけに限らず私生活でも、何か意思決定をするときにそれぞれの選択肢のメリット・デメリットを考えますよね。

みなさんの多くはそんなとき、メリット・デメリットを列挙し、表にまとめて比較するといったことをした経験があるのではないでしょうか?

でも実はそれ、意思決定をする際にはあまり良くない手法なのです。

今回の記事では、意思決定をする際はメリデメ表ではなく比較表を使った方が良い理由や、その作り方などのついて詳しく解説していきたいと思います。

Contents

意思決定の際はなぜメリデメ表よりも比較表の方が良いのか

みなさん、こんな経験はありませんか?

「メリット・デメリットを書き出してみたものの、結局どっちを選んだらいいのかわからない」

そう、実はメリデメ表を書いたところで、選択肢の総合的な比較はできていなかったのです。

その理由は、ずばり、メリデメ表に明確な比較軸がなかったから。

メリデメ表を作るとき、とりあえず思いつくメリデメを列挙していく形で作っていくと思いますが、それぞれの選択肢ごとにメリデメを比較することができないですよね。

だから、意思決定をする際の手段としてメリデメ表はあまりふさわしくありません。

より適切なのは比較表ですが、その理由を以下に詳しく解説していきますね。

比較表を使った方が良い理由

比較表を使った方が良い理由は、選択肢の比較がしやすいことにあります。

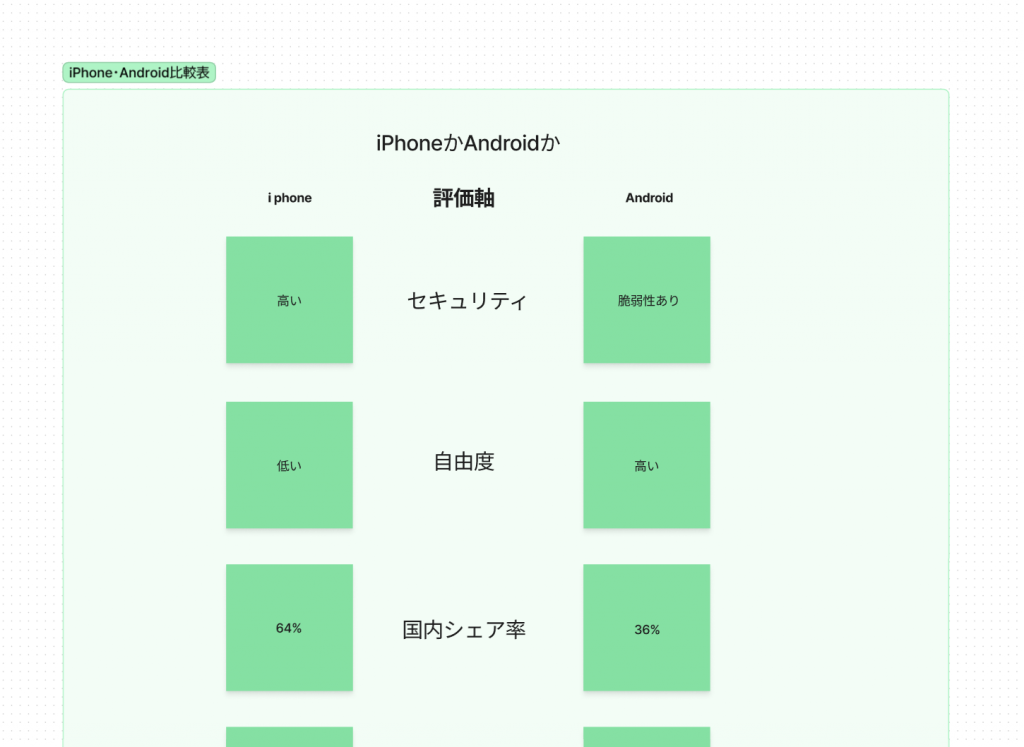

以下にiPhoneとAndroidの簡単な表を作りました。

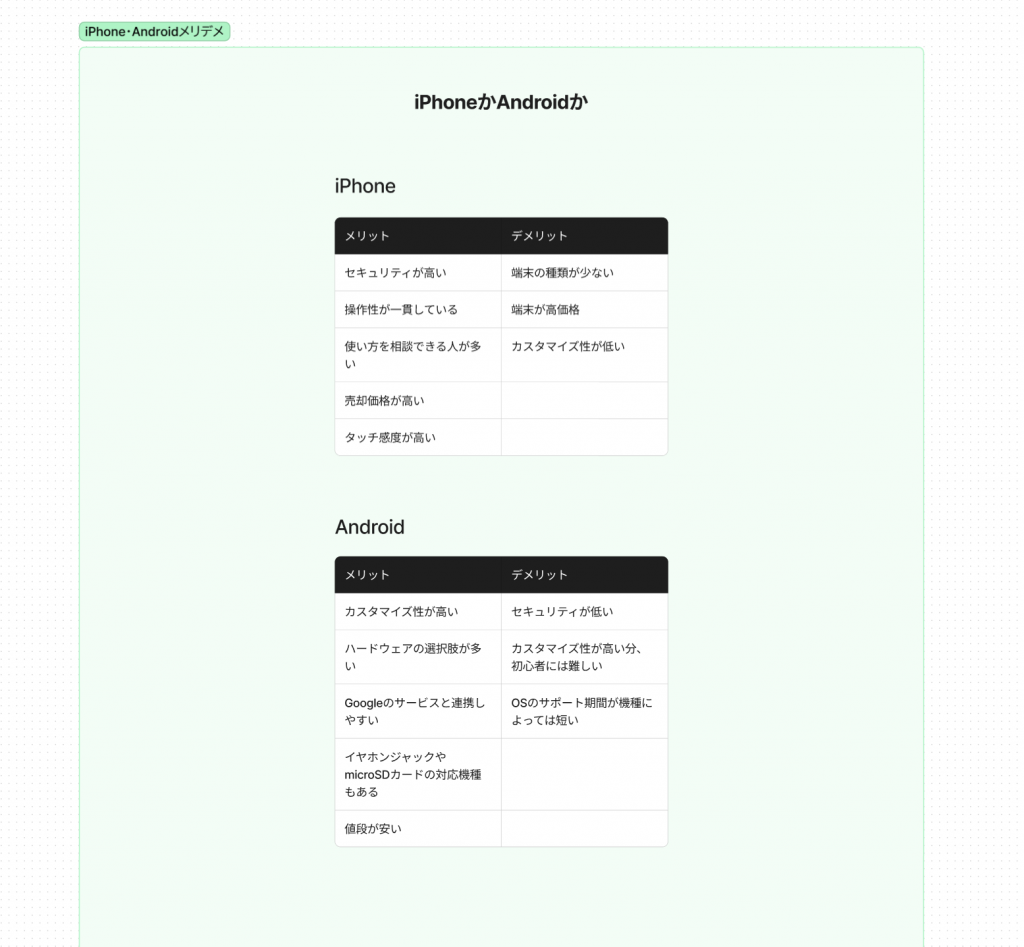

これだけだと、比較表の利便性が分かりにくいと思うので、メリデメ表も作ってみました。

どうでしょう。1つ目の比較表の方が比較しやすいと感じませんでしたか?

なぜ比較表の方が見やすいのかというと、選択肢それぞれの特徴を比較軸に沿って見れるからです。

それに対して、メリデメ表はただメリデメの羅列なので比較することができません。いや、正しくは、比較する軸を見つけて比較しなければいけないと言った方がいいですね。

結局メリデメを挙げていくとき、そこには何かしらの評価軸が存在するはずなのですが、メリデメ表ではわざわざ明記しないといった形になります。

そこが、比較のしづらさに繋がっているというわけです。

比較表では、メリデメ表では明記されない評価軸、比較軸をしっかりと明記するので、より比較しやすいのです。

ちなみに、ビジネス用語のプロコンはメリデメと近い意味

読者の中にはプロコンという言葉を聞いたことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ビジネス用語でプロコン(Pros & Cons)とは、Pros=賛成、Cons=反対、つまり「賛成と反対」を意味しています。

プロコンはディベート用語であって、厳密にはメリデメと意味合いが異なるのですが、似たような意味なので覚えておくと良いでしょう。

ただ、「プロコン表」「プロコンリスト」という使われ方になれば、メリデメ表と同じ意味になります。

なので、例えば上司に「この企画のプロコン表作っておいて」と言われたら、「メリデメ表を作ればいいんだな」と理解すれば大丈夫です。

比較表の簡単な作り方

それでは続いて比較表の作り方を解説していきましょう。

フォーマット作りはAIに任せると速い

前のセクションで私が作成した比較表ですが、figma というアプリを使いました。

比較表のフォーマットぐらいなら、figmaを使えばAIで自動生成してくれるので便利ですよ。

アカウントを作成して、ログインできたら、ここの枠に「比較表」と入力するだけです。

あとは、AIが勝手に比較表を作成してくれるので、それで終わりです。

比較表の具体的な内容の書き方

フォーマットを作ったら、具体的な内容を書いていきましょう。

その際に、ポイントとなる点をいくつか紹介します。

比較軸を決める

比較する対象が何個かあるかと思いますが、それらすべてが共通していもっている比較軸を探しましょう。

比較対象が2つや3つであれば、比較軸を探すことはそんなに難しくないはずです。

自分で考えるのが難しそうだったら、これもAIに聞いてみるのが良いかもしれませんね。

批判的視点(クリティカルシンキング)で考える

本当にそうなのか、別の視点から見るとどうか、と物事を批判的に考える方法を「クリティカルシンキング」と呼びます。

一度評価したアイディアに対して、批判的に問いかけることで、アイディアをより深く掘り下げる過程を経た上で、評価や選択に進めてみるとよいでしょう。

クリティカルシンキングを進めるための重要ポイントは、一人で進めようとするのではなく、より多様な専門知識や経験をもつメンバーを集めて行うこと。

どのようなメンバーを集めると多様な意見が集まるか、自分とは異なる意見を募れるかなどを考慮の上、メンバーを検討してみましょう。

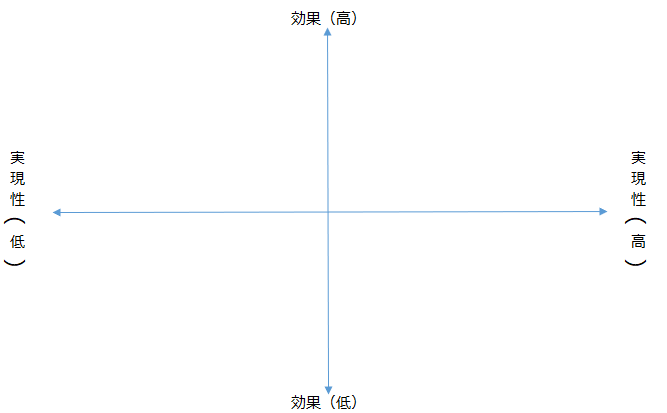

おまけ:選択肢を比較する際に使えるフレームワーク、ペイオフマトリクス

「ペイオフマトリクス」とは複数の要望や意見に対して、一定の基準をもとに優先順位をつけるフレームワークです。ここでは、「効果」と「実現性」の2つの軸で構成されるマトリクスでご紹介させて頂きます。

選択肢が多数存在するときに、選択肢の絞り込みと優先順位を決めることを手助けしてくれます。

「効果」の軸(縦軸)では、利益や収益、成果などを指標として効果の高低を考えます。「実現性」の軸では、コストや難易度を指標として実現のしやすさの観点で高低を考えます。

使い方

- 「アイディアを書き出す」:この段階では「効果」や「実現性」は気にせず、選択肢となり得るだろうアイディアを自由に書き出します。

- 「選択肢を配置する」:アイディアが準備出来たら、マトリクスを用意してそれぞれのアイディアを配置していきます。付箋などを用意して、4つの象限のうちどこに分類されるだろうか、などを議論しながら進めて行くとよいでしょう。

- 「評価・選択する」:アイディアの配置が完了したら、選択肢の全体像を見ながら評価・選択を行います。効果・実現性も高いもの(右上の象限)から実行するのが一般的ですが、次に優先順位が高いのは、効果は低いが実現性が高いもの(右下の象限)です。実現性が高いものを素早く実行に移して、次の象限、効果は高いが実現性が低いもの(左上の象限)に経営資源を注ぐ体制を整えましょう。

ポイント

ここでのポイントしては、十分な質と量のアイディアが準備できているかです。アイディアが十分に出そろっていければ、再度アイディア出しの時間を設けるなどして、可能な限り自由、制限なく出していきましょう。また、効果・実現性の観点もメンバーによって異なるため、それぞれのアイディアに対して、意見を集約しながら進めて行きましょう。

まとめ

意思決定には、メリデメ表よりも比較表を使った方がやりやすいということがわかっていただけましたでしょうか?

ただ、メリデメ表は比較軸を決めなくてもすらすら書けるので、書きやすさの点では比較表よりも良いかもしれませんね。

意思決定を目的としない、ただの情報整理だけならメリデメ表だけでも十分なので、時と場合によってメリデメ表と比較表を使い分けると良いでしょう。

最後に情報整理に役立つツール、GROWI.cloudを紹介して終わりたいと思います。

GROWI.cloudは弊社WESEEKが運営する社内wiki型のナレッジベースです。

特徴

- Markdown記法をベースに、テキストや図表もどんどん書ける強力な編集機能

- 検索エンジンにElasticsearchを採用しており、欲しい情報が早く正確に見つかる

- 料金がユーザー数に左右されない月額固定制なので、コストパフォーマンスが高い

- LDAP/OAuth/SAML など様々な認証方式に対応しており、セキュリティ性が高い

GROWI.cloudは様々な企業で導入いただいています。

- プランベーシック 月額¥5,500 25人×2app 最大50人まで

- ビジネススタンダード 月額¥15,000 75人×3app 最大225人まで

- ビジネスプロ 月額¥42,000 6app ユーザー無制限

- エンタープライズ お問い合わせ

気になった方はGROWI.cloudの詳細ページから詳しく見て下さいね。