社内wikiの4つの導入事例|メリットや失敗しないためのポイントも併せて解説!

近年、ますます導入が増えている社内wiki。

もしかしたら皆さんの周りにも社内wikiを導入しているという方がいらっしゃるかもしれませんね。

ではなぜ社内wikiを導入する企業が増えているのでしょうか?

今回の記事ではまず、社内wikiを導入した企業の事例からご紹介していき、そのあと導入のメリットについて詳しく解説していきますよ。

もし「社内wikiってどんなツールだっけ?」という方がいらっしゃれば、別の記事で社内wikiとは?について解説しているので、そちらをご覧くださいね。

Contents

社内wikiの導入事例

ではさっそく社内wikiを導入している企業の事例を見ていきましょう。

株式会社HIKKY(VR法人HIKKY)

株式会社HIKKYの導入事例を見てみましょう。

VR空間を使用したイベント展開事業を行う株式会社HIKKYは、複数のプロジェクトを抱えていて、それぞれ情報をまとめるツールが必要でした。

そこで、プロジェクトごとで異なるツールにするよりも、GROWI.cloudを利用して統一することにしました。

導入当初は予想していませんでしたが、活用した結果、同じツールに揃えることで管理コストを削減することに成功しています。

また、同社のスタッフが別のプロジェクトに割り当てられた場合でも、同じツールを使っているため混乱することなく円滑に使い始められるという効果も出ています。

インターネットマルチフィード株式会社

インターネットマルチフィード株式会社の導入事例を見てみましょう。

インターネット関連の事業を展開するインターネットマルチフィード株式会社の場合、社外の人とやり取りするには既存のツールが向いておらず、代替ツールを探す必要があったのが導入の背景です。

セキュリティ要件とコスト削減を重視してツールを選び、その結果GROWI.cloudが選択されました。

またセキュリティ対策として、データの置き場所は国外をなるべく避けたいと考えていました。GROWIはストレージサービスを提供しており、国内で自社のデータ置き場を所有することが可能です。

コスト削減の面では、費用が維持管理込みでリーズナブルな点がよいとしています。

そうしたメリットのおかげか、予定していなかったほかのプロジェクトでも活用される結果になりました。

ヤフー株式会社

ヤフー株式会社の導入事例を見てみましょう。

約一万人以上の社員を抱えるヤフーで社内wikiの使用が開始されたのは、2002年ぐらいからです。

用途は技術系ではなく会社全般に及ぶ情報の管理ツールとして利用されました。のちに技術系の情報共有にも使用されるようになっています。

ヤフーでは社内wikiを利用することで社員の誰かのために役立つ情報を気軽に記録、共有、閲覧できる点に価値を見出しています。

実践で得た知恵が自然と集まるような仕組みが構築されているのです。

ヤフーではすでに社内wikiは業務に欠かせないツールとして認知されており、新しく入社した社員が初めに覚えることの中に、社内wikiの使い方も含まれています。

株式会社メルカリ

メルカリの導入事例を見てみましょう。

フリマアプリで有名なメルカリでは、情報共有の手段としてドキュメントツールが導入されていました。

しかし、各部署で異なるツールを使用していたため、情報がばらばらに管理されている状態でした。

それを是正するため、社内共通で利用するツールとして社内wikiを導入することにしたのです。

利用するツールはエンジニア以外の社員でも書きやすい・見やすいことを重視して選んでいます。

ツールがいくつもあった関係上、一つにまとめるのに大変な苦労があったようですが、導入に成功して今では社内すべての情報が集約されているとのことです。

いずれはキーワード入力だけで社内情報のすべてが閲覧できるようにすることを予定しています。

社内wikiのメリットその1:情報が社内に貯まっていく

ここまで社内wikiを導入した企業の事例を見ていただきましたが、結局どのようなメリットがあるのでしょうか?

ここでは、社内wikiのメリットを一般化して解説していきますよ。

その1~その4までと、かなり深掘っているので長いかもしれませんが、ぜひ最後まで読んでみてください。

では、その1から。

社内wikiのメリットの一つ目は、「情報が社内に貯まっていく」こと。

具体的には以下で説明しています。

情報を貯める"格納庫"として機能する

業務の中に培ったノウハウ、ミーティング内容を記録した議事録、新人を育成するためのマニュアルなど、社内にずっと残しておきたい情報があるかと思いますが、それらを格納するための場所がないと、時間とともに消え去ってしまいますよね。

社内wikiは社内の情報・ナレッジ・ノウハウを一か所にストックする、いわば格納庫として機能します。

「この情報、将来のために取っておきたいんだけど、良い保管場所がないなぁ」

そう感じたことがあるなら、まさに社内wikiの出番ですね。

もちろん電子媒体なので、大量の情報であっても一切場所を取ることなく保管することができます。

階層構造で情報がきれいに整理できる

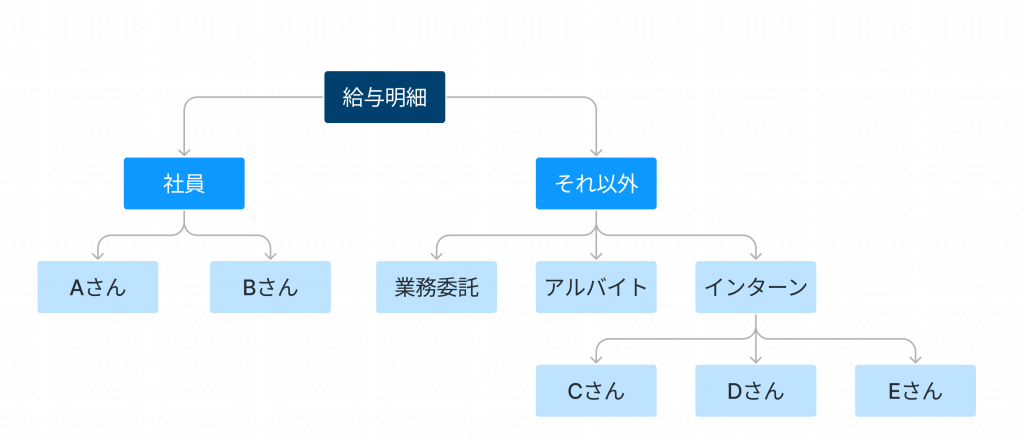

多くの社内wikiでは、情報を管理する主な方法として階層構造を採用しているため、情報の整理が非常にやりやすいです。

階層構造とは、1つの親に対して複数の子を持つ、枝分かれして広がっていく構造のこと。

例えば、給与明細の管理方法を図で表現するとしたら、以下のようになります。

いかかでしょう、ぱっと見て誰の給与明細がどこに管理されているかがわかるかと思います。

社内wikiでは、社内のあらゆる情報を上記のような構造できれいに整理することができるのです。

共同編集によって情報の質が高まっていく

社内wikiでは、組織内のメンバー全員がドキュメントを編集することができます。

1人で編集していたのを複数人で編集することで、誤字脱字や間違って書かれた内容に気が付きやすくなるのはもちろん、新しいアイデアの創出なども可能。

また、中にはドキュメントを複数人で同時に共同編集できるものもあり、リアルタイムで情報がブラッシュアップされていきます。

実際、弊社が運営しているGROWI.cloudもその機能を搭載しており、議事録を作成するときなどで大活躍。

例えばミーティングで各メンバーのタスク進捗を共有するときに、上司のBさんが部下のAさんのタスクを見て

「Aさん、やっぱりこのタスクの優先度下げて、こっちを優先してほしい」

となった場合、Bさんがそのまま議事録を編集して、Aさんのタスクを書き換えることができるのです。

社内wikiのメリットその2:情報共有が活発になる

社内wikiのメリットの二つ目は、「情報共有が活発になる」こと。

具体的には以下で説明しています。

情報をアップロードした時点で全メンバーに共有される

従来の情報共有だと、例えばメールを使った場合、まず誰にその情報を送信するのかを決めなくてはいけませんよね。

社内wikiでは、社内メンバー全員がアクセスできるデータベースに情報をアップロードするので、誰に送信するのかをわざわざ決める必要はなく、アップロードした時点で全てのメンバーに共有されることになります。

情報にアクセスしたい人が自ら能動的に情報を仕入れることができますし、情報がアップロードされたことを周知させたければ全体通知することも可能。

もちろん、閉鎖的な情報共有を行いたいのであれば公開範囲を限定することで、例えば社員だけが見れて、アルバイトには見えないように設定することもできますよ。

社外メンバーとの情報共有もスムーズ

公開範囲を限定する機能が付いているものであれば、社外メンバーとの情報共有もスムーズに行えます。

例えば、プロジェクトを進めていく中で、自社が保有しているプロジェクト戦略をまとめたドキュメントをステイクホルダーに共有しないといけないケースが発生したとしますね。

社内wikiなら、ドキュメントのURLを知っている人だけがアクセスできる機能やパスワードを知っている人だけしか閲覧できない機能などがあるので、それらのケースにも対応可能。

社内・社外を問わず、柔軟な情報共有が可能なのです。

社内wikiのメリットその3:無駄な時間が削減できる

社内wikiのメリットの三つ目は、「無駄な時間が削減できる」こと。

具体的には以下で説明しています。

資料探しにかかる時間を減らせる

読者のみなさんは、「あれ、あの資料どこいったっけ?」を一度は経験したことがあるでしょう。

特に紙媒体で資料を管理している場合は、頻発することかと思われます。

ですが、社内wikiに社内のあらゆる情報を一元管理しておけば一発で解消。

検索機能が付いているので、特定のキーワードを入力するだけで欲しい情報を簡単に探しだすことができるのです。

例えば、社内のwi-fiのパスワードを忘れてしまい、パスワードを記載したドキュメントを探したい場合には、「wi-fi」などと入力することですぐに見つけ出すことが可能。

仮に紙媒体でパスワードを管理していた場合と比べると、どれだけ無駄な時間を節約できることでしょう。

教育にかかる時間を減らせる

社内に新たなメンバーが入ってきた場合、PCのセットアップやオフィス案内、新人研修などを行うかと思いますが、新人が入ってくるたびに毎回実施するとなると、かなりのコストになりますよね。

社内wikiに教育内容をまとめておけば、それらの教育にかかるコストを大幅にカットすることが可能。

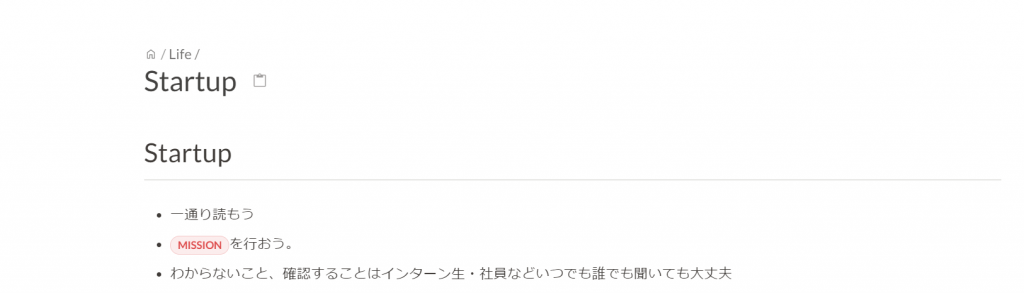

弊社の事例をそのままお話しますと、新しく入社した人は以下画像のStartupというドキュメントを読むことになっているのですが、PCのセットアップはこのマニュアル通りに行うと完結し、勤怠の付け方やオフィスの使い方なども記されています。

新人教育に関するドキュメントを作成したことによって、おそらく全工程の7割ぐらいは削減できているのではないでしょうか?

ドキュメントの作り方をもっと工夫すれば、新人教育のほとんどの工程をカットすることもおそらく可能でしょう。

業務の引継ぎにかかる時間を減らせる

人が入ってくるときだけでなく、人が出ていくときのコストも削減することが可能です。

メンバーが退社するとき、業務の引継ぎを行う必要があるかと思いますが、社内wikiにその人が今までやってきたことを記録しておけば、残ったメンバーはそれを見返すだけで完了。

確かに、退社する人が直接口頭で説明しないと引き継げないこともあるでしょうが、それらの内容も社内wikiに記録しておくことで、何度も見返すことができます。

業務の引継ぎにかかる時間を削減できるだけでなく、業務の引継ぎの確実性を高めることにもつながるというわけですね。

社内wikiのメリットその4:会社全体のスキルレベルが向上する

社内wikiのメリットの三つ目は、「会社全体のスキルレベルが向上する」こと。

具体的には以下で説明しています。

ノウハウの属人化を防ぐことができる

属人化とは、ある業務に関係する情報やノウハウを特定の人物だけが持っている状態のこと。

例えば、社内のトップセールスマンの営業ノウハウをその人だけが持っているという状態ですね。

もしそのノウハウを社内wikiに蓄積させ、他の営業マンにも共有することができればどうなるでしょうか。

ノウハウの属人化は解消され、営業部署全体のスキルレベルは向上するので、売り上げも大幅に伸びることでしょう。

ノウハウの掛け合わせで新たなノウハウが生まれる

各々が持っているノウハウを共有することで、新たなノウハウが生まれることがあります。

属人化していたノウハウが会社全体で共有されるようになると、各々の持っていたノウハウ同士で掛け合わせが起こり、

「自分はこんな方法やっていたけど、~さんのやり方を取り入れると、こんな方法もあるのではないか?」

のように、新たなノウハウが誕生する瞬間があります。

確かにそこまで頻繁に起こるわけではないですが、時として企業の生産性を大幅に向上させる画期的なアイデアが生まれることもあるので、期待を抱いていても良いでしょう。

社内wiki導入時の注意点

社内wikiには様々なメリットがありますが、そのメリットを最大限に享受するには、導入を成功させる必要があります。

ここでは、社内wikiを導入する際に気をつけたいことをご紹介していきますね。

社内に浸透させる

社内wikiをたくさん利用してもらうには社員に必要性を理解してもらうことが大切です。

よくある導入の失敗例として、必要性が伝わらなかった結果、浸透しないまま誰も利用せずに終わるケースがあります。

利用してもらうには社内wikiに情報が蓄積されている必要があります。

情報が薄いままのwikiは利用価値が薄いため、運用するなら情報を貯めるところから始めましょう。

どのような情報をアップロードするのかをリストアップしておきます。

また、担当者が一人で情報を掲載していくのは大変なため、社員それぞれが社内にとって有益な情報をアップロードしていくような仕組みにするのがおすすめです。

利用者が多いほど社内wikiの閲覧や更新が活発になり、業務で重要なナレッジが蓄積されやすくなります。

社内wiki導入の背景や目的を明示する

社内wikiを上手く活用していくために導入背景や目的について社内に周知しましょう。

システム部門や担当者だけが推進しようとしてもうまくいきませんから、この点で各部門の責任者の理解を得ることは大切です。

社内wikiをいきなり導入しますと言っても、導入するに至った背景や目的が分からなければ、どのように活用するのか、業務中にどのような価値を発揮するのかという部分まで理解が進みません。

使ってみようという空気感も社員の間で生まれないのです。

社内wikiを有効に活用していくためにも、従来のどのような課題が社内wikiの導入により解決されるかを説明する必要があります。

不明なことは社内wikiで検索する、有益な情報は掲載するなどの明確な目標を打ち出して運用の活発化を促しましょう。

管理者の設立

社内wikiの導入を推進するために管理者を設立しておきましょう。

Wikiが利用されなくなる原因をなくすためです。

必要な情報がなかったり、最新の情報が掲載されていなかったりすると利用しにくく利用率も下がります。そのため、管理者を設立しておくことで情報更新を滞らせないようにしましょう。

管理者は、掲載されている情報やナレッジの質を同じようなレベルに統一し、wikiの利用に関するサポートを行います。

古い情報や間違った情報が入ったり、逆に必要な情報が削除されたり、といった不要な編集が起きた場合に、適切な状態にwikiの環境を整えることも必要です。

ときには、自由度が高いゆえに批判や中傷が入り込んで、荒れるような事態を起こり得るため、制御しなければなりません。

社内wikiは導入後に運用して初めて効果を発揮するもののため、継続的に運用できるようには管理者が不可欠です。

導入を失敗させないようにするポイント

残念ながら、社内wikiの導入が失敗したという企業も少なからずいます。

ここでは、それらの企業に学ぶ、社内wikiを失敗せずに導入するために押さえておきたいポイントを解説していきますよ。

利用目的を理解してもらう

社員に利用目的、利用価値が伝わっていないとなかなか使ってもらう動きが生まれません。

社内wikiを利用する基本的な目的や価値は社内での情報共有の促進です。業務の効率化、負担軽減、質の向上などもあるでしょう。

企業によって導入の目的はほかにもあるかもしれません。人材教育コストの削減や教育の質を上げるため、部署で分断されているナレッジを共有するため、情報の引き継ぎを容易にするため、といったものです。

ベテラン社員ほど社内情報をよく知っているため、いまさらこのようなツールがどうして必要なのかという疑問が生まれがちです。

社員一人ひとりに関係があるものという意識を持ってもらうためにも、利用目的を説明してメリットを感じてもらえるようにしましょう。

歴史の長い大規模な企業ほど社員同士の横の連携が取りにくくなり、必要な情報にアクセスしにくいという問題が起きているケースがあります。

問題が表面化していない状態だと、何とかなるだろうと見て見ぬ振りしがちですが、グローバル化が進む時代ではそうも言っていられません。

情報共有の円滑化と経営の効率化は密接な関係にあります。

現在見られる課題の解決など、明確な利用目的が社内に浸透すれば社員にも利用するモチベーションが湧いて、自然と社内wikiの更新も活発化するでしょう。

情報蓄積を行う

社内wikiは十分な情報が集まって初めて利用価値を発揮します。

そのためには、まずwikiに情報を貯めていこうとする社員の積極的な働きが必要です。

社員に情報をアップロードしてもらうときは、情報掲載時の混乱を防ぐためにも運用方法や情報アップロードの際のルールを明確にしておく必要があります。

例えば、編集用の書き込みテンプレートを用意しておく、運用上のルールを明確にするといったことが必要です。

運用方法が曖昧だとムダなページの乱立などにより閲覧しにくい状態になり、結局活用されなくなるおそれがあります。

wikiの利用体制を整えておくことで社内での情報活用・集約がしやすくなります。

利用するツールを一つに絞る

社内の部署ごとで使っている情報共有ツールが違うという場合、その異なるツールごとで情報の分断が生じます。

ツールが異なると情報共有が進まないため、社内wikiに分散している有益な情報をまとめるためにも各部署に理解を求める必要があります。

部署を説得するときは、情報を集約する利便性などメリットを訴えて協力してもらえるようにしましょう。

可能であればツール同士を連携させるという手段をとることも可能です。

とにかく社内wikiに情報を集中させることが導入の成功に繋がります。

社内wikiサービス:GROWI.cloud

GROWI.cloudは弊社WESEEKが運営する社内wiki。

社内wikiをお探しの方はぜひご検討してみてくださいね。

特徴

- Markdown記法をベースに、テキストや図表もどんどん書ける強力な編集機能

- 検索エンジンにElasticsearchを採用しており、欲しい情報が早く正確に見つかる

- 料金がユーザー数に左右されない月額固定制なので、コストパフォーマンスが高い

- LDAP/OAuth/SAML など様々な認証方式に対応しており、セキュリティ性が高い

GROWI.cloudは様々な企業で導入いただいています。

- プランベーシック 月額¥5,500 25人×2app 最大50人まで

- ビジネススタンダード 月額¥15,000 75人×3app 最大225人まで

- ビジネスプロ 月額¥42,000 6app ユーザー無制限

- エンタープライズ お問い合わせ

情報共有はもちろん、マニュアル、文書の作成など幅広い用途で利用可能です。セキュリティにも配慮しており、さまざまな認証方式に対応しています。

プランはベーシック、ビジネススタンダード、ビジネスプロ、エンタープライズの4種類からベストなものを選択できます。

無料トライアルが利用できるため先に使用感を確かめてみるとよいでしょう。

社内wikiの導入で悩んでいる場合はぜひ検討してみてください。

なお、他の記事では社内wikiのおすすめ16選をご紹介しているので、もっといろんな社内wikiを見てから判断したいという方はぜひそちらもご覧くださいね。