【事例あり】Markdown を活用した情報共有のメリットをご紹介します!

会議の議事録や業務ノウハウをメモする際に、各個人で作成のフォーマットや記載方法がバラバラだと情報共有が難しいですよね。この記事では、そのような問題を未然に防ぐことができる Markdown を用いた情報共有のメリットやポイントをご紹介します。

Markdown の記述方法を覚えることで情報共有がスムーズになり業務効率の改善に繋がります。社内の情報共有に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

Contents

Markdown とは?

概要

Markdown とは、文章を記述するために作成された軽量マークアップ言語の一つです。マークアップ言語とは、コンピューターに文章の意味を伝えるための言語をいいます。マークアップ言語で有名なものは HTML や XML などがあります。

Markdown は軽量マークアップ言語と言われるように、難しいマークアップ言語をシンプルなテキストエディタで簡単に入力できるように設計されたものです。HTML などのマークアップとは異なり、覚えることも少なく、エンジニアなどの技術者ではない人でも、簡単に活用することができる記法となります。

Markdown は「#」「-」「*」「~」などの記号を用いるだけで、文章や文字を装飾することのできる記法です。Markdown を活用することで、文章をよりスピーディーにより分かりやすく表現することができます。

※Markdown の詳細は「【画像で解説】Markdown(マークダウン)とは?メリットや使用例をご紹介」から確認することができるので、興味がある方は是非ご覧ください。

Markdown の記述例

Markdown にはいくつかの記法がありますが、ここでは「文字の強調」について具体的な記述例(使用例)ご紹介します。

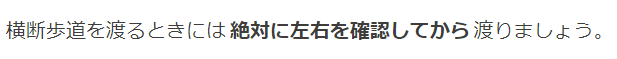

例えば、「横断歩道を渡るときには絶対に左右を確認してから渡りましょう。」という文章を、Markdown の「文字の強調」を活用すると、「横断歩道を渡るときには**絶対に左右を確認してから**渡りましょう。」と記述することで以下の画像のような表示をさせることができます。

このように、簡単な記号を挿入するだけで、スピーディーに表現を豊かにすることができるのが Markdown 記法です。

※Markdown の記法一覧は「【画像で解説】Markdown 記法一覧表・チートシート」から確認することができるので、興味がある方は是非ご覧ください。

Markdown を用いた情報共有の5つのメリット

では、Markdown を活用することで情報共有に対して具体的にどのようなメリットがあるのかを解説します。

文章を簡単に構造化することができる

レイアウトやスタイルを意識しなくても簡単な記述方法に従ってテキストを入力すれば、装飾を反映させることが可能です。つまり、リアルタイムで文章を作成でき、かつ Markdown はシンプルな書き方で文章構造を書けることが特徴です。

作成した後は HTML 文書に変換できるため、見やすい文章を容易に作成できます。

文章のルールが単純で学習コストが低い

HTMLと比較すると覚えなければならないルールも限られています。限られた知識で簡単に文章構造を示せるため、知識がない状態からでも導入することが可能です。

骨子を Markdown 記法で作成することで必要に応じて別の形式に展開できる

たとえば Word と PowerPoint フォーマットは、Windows の標準機能では相互に変換できません。しかし文書の骨子を Markdown で作成すれば内容だけに集中して作業が可能です。レイアウトやスタイルはそれぞれのフォーマットにした際に適用しましょう。

コピペが可能で他の媒体に簡単に展開できる

Mrkdown は HTML のタグを使用するため、フォントや文字の大きさが変わりません。他のサイトや媒体からコピペをしても、そのまま反映されます。

オフラインでも使用可能

社内ではあまりないかもしれませんが、インターネットがない環境であっても、記法さえ知っていれば文書の作成が可能です。

Markdown を用いるデメリットとは

デメリットはほとんどありませんが、ルールを覚えるまでは文章作成に少し時間がかかるかもしれません。しかし、HTML を勉強しようと思うと、Markdown の数倍覚えるのに時間がかかるかと思います。Markdown は HTML などのマークアップ言語と比較するとよりルールが簡単だと分かるかと思います。

実際に弊社 WESEEK でも、組織にアサインするタイミングで非エンジニアのメンバーでも、数日で Markdown 記法に慣れ、数ヶ月経過したタイミングで Markdown で書けない文書に使いにくさを感じるメンバーがほとんどなので、学習コストの低さは特に大きなメリットだと言えます。

Markdown を使えるオススメの情報共有ツール2選

GROWI.cloud

まず紹介するものが、GROWI.cloudです。GROWI.cloudとは、株式会社WESEEKが開発・運用を行っている、社内wikiやナレッジベースとして活用できる情報共有ツールです。

「ノウハウの蓄積と共有」に最適で、書類作成に強いため、議事録作成などに使用することで、業務効率を改善できます。

GROWI.cloudは、中小企業や大学の研究室まで、さまざまな企業で使用されています。社内の情報共有で使用している企業もあります。複数人で同時編集する機能や、ユーザーの招待・招待の削除もできるため、必要に応じてユーザーの管理などもできます。

NotePM

次に紹介するのがNotePMです。NotePMは株式会社プロジェクト・モードが開発・運営する社内wikiです。大手企業から中小企業まで登録企業は5000社を超えています。強力な検索機能がついていることが特徴です。WordやPDFなどのファイルの中身も全文検索できます。

さらに高機能エディタとテンプレートで、バラバラなフォーマットを標準化できます。矢印や吹き出しなど、マニュアル作成に便利な画像編集機能もあります。

Markdown を活用することで情報共有が促進された事例3選

ここからは、先ほどご紹介した情報共有ツール『GROWI.cloud』で、Markdown を活用することで情報共有が促進・活性化された事例をご紹介します。

事例1 株式会社モルフォ様

画像系 AI の研究開発におけるプロフェッショナル企業であるこちらの企業様では、開発者などの技術者の割合が多い組織体系の中で、技術者以外のメンバーも含めた、組織全体の情報共有として Markdown を用いた情報共有を進めています。

株式会社モルフォ様の導入事例:Markdown による利便性 UP とクラウドによる管理コストの削減で業務効率改善!

事例2 株式会社KADOKAWA Connected様

こちらの企業様では、Markdown 以外が主な別ツールと Markdown での情報共有が主である GROWI.cloud を並行して利用しています。主に技術者が情報の作成をする体制ではあるものの、Markdown で作成された文書はある程度の装飾がされ、誰が見ても読みやすい文章になるため、技術者以外にも易しい記法であることが分かります。

株式会社KADOKAWA Connected様の導入事例:別ツールとの並行利用でグループ全体の情報共有を促進!

事例3 東京工業大学様

こちらは企業ではなく大学の研究室でご利用いただいている事例です。研究室ということで入れ替わりの激しい組織ではありますが、Markdown は簡単に覚えることができるため、新しく入ったメンバーも抵抗なく GROWI.cloud を活用しているようです。

東京工業大学様の導入事例:研究の進め方に関する tips として研究室内で GROWI.cloud を有効活用!

まとめ

今回は情報共有を効率化することができる Markdown をご紹介しました。Markdown を使用することで、構造化されて見栄えの整った文章を簡単に作成することが可能です。

Markdown は対応しているサービスも多く、効率的に情報共有するために最適な記法ということができると思います。ルールを覚えることも簡単なため、情報共有の効率化に悩んでいる方はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。

GROWI.cloudは弊社WESEEKが運営する社内wiki型のナレッジベースです。

特徴

- Markdown 記法をベースに、テキストや図表もどんどん書ける強力な編集機能

- 検索エンジンに Elasticsearch を採用しており、欲しい情報が早く正確に見つかる

- 料金がユーザー数に左右されない月額固定制なので、コストパフォーマンスが高い

- LDAP/OAuth/SAML など様々な認証方式に対応しており、セキュリティ性が高い

GROWI.cloud は様々な企業で導入いただいています。

- ベーシック:月額¥5,500、1app あたり 25人まで利用可能

- ビジネススタンダード:月額¥15,000、1app あたり 75人まで利用可能

- ビジネスプロ:月額¥42,000、利用人数の制限なし

気になった方は GROWI.cloudの詳細ページ から詳しく見てください。