ナレッジマネジメントとは?意味や歴史、方法やおすすめのツールまで徹底的に解説!

ナレッジマネジメントは様々な目的で活用ができるため、正しく運用していくことができれば、業務効率化などの効果を得ることができます。

本記事ではそんなナレッジマネジメントの基本からポイントまで、知識ゼロの状態からでも理解できるよう解説していきたいと思います。

Contents

ナレッジマネジメントとは

まずそもそもナレッジとは、「知識」や「知見」などを意味します。

そしてナレッジマネジメントとは、個人が所持している知識やノウハウなどを社内全体で共有し、活用していく経営管理手法のこと。

ナレッジマネジメントの要素は、大きく分けると以下の2つに分類されます。

- 1.知識やノウハウを社内に貯める

- 2.貯まった知識やノウハウを有効に活用する

もっと具体的に解説していきましょう。

みなさんは普段の業務をこなすうえで、新しいノウハウや知識などと出くわすことがあるかと思います。

例えば、営業を行っているAさんが「こういうやり方をすれば契約率が高い」というノウハウを得たとしましょう。

ナレッジマネジメントではまず、その「契約率が高い商談のやり方」をAさんだけのものにとどめるのではなく、会社全体の資産として貯めていきます(1.)。

ですが、Aさんが貯めてくれた「契約率が高い商談のやり方」はそのままにしておいては意味がありませんよね。

貯まった営業ノウハウを他のメンバーにも共有して、営業チーム全体の契約率を向上させていくまでがナレッジマネジメントなのです(2.)。

個人が各々に持っている有用な情報を社内全体に伝播させ、創造的な企業活動につなげていく、ということがナレッジマネジメントの目的になります。

ナレッジマネジメントの言い換え

ナレッジマネジメントの日本語の言い換えは、「知識管理」や「知識経営」などですが、ここで一旦挟んで説明しておきたいことがあります。

この後の「ナレッジマネジメントの歴史」でも解説しますが、ナレッジマネジメントという言葉はもともと、経営学者の野中郁次郎によって日本で誕生したものです。

1995年、野中氏が英語で出版した Knowledge-Creating Company で、「knowledge management」 という言葉が用いられ、それが世界中に広まりました。

*日本語版は1996年に 知識創造企業 で出版されました

95年に世界で出版、96年に日本で出版ということはおそらく、日本で出版される前に「knowledge management」 という言葉が日本に伝わっていたかもしれませんね。

仮にそうだとしたら、「knowledge management」(ナレッジマネジメント)という言葉は、逆輸入という形で日本に浸透していったと言えるでしょう。

ちなみに、「知識管理」や「知識経営」という言葉は「ナレッジマネジメント」という言葉の日本語訳として後から誕生した言葉なのか、はたまた「ナレッジマネジメント」が日本に伝わる前にも存在していた言葉なのかは定かではありません。

ナレッジマネジメントの類語は?

完全に同じ意味というわけではありませんが、類語に

- 「ナレッジ共有」

- 「情報共有」

- 「ノウハウ共有」

- 「ナレッジ化」

などがありますね。

それぞれの言葉の意味を詳しく解説した記事を作成しているので、よかったらそちらも読んでみてくださいね。

ナレッジマネジメントの歴史

ここでは、ナレッジマネジメントがビジネス界に広がるまでの歴史を見ていきます。

【1980年代】

ナレッジマネジメントの概念は、1980年代に登場。

当時はまだ概念だけで、それを言い表す適切な言葉は存在しませんでした。

80年代はビジネス現場におけるITシステムの活用が急速に進展し始めた時期で、各企業はシステムの中に蓄えられた膨大な情報をいかに自社のビジネスに活かすかを課題として抱えていました。

このような状況下で、システムの情報と人を結び付け、組織の知的資産を有効活用するためのビジネス手法としてナレッジマネジメントの概念が誕生したのです。

【1990年代】

さきほども解説しましたが、1995年に野中氏が英語で出版した Knowledge-Creating Company で「knowledge management」 という言葉が用いられたのがきっかけで、「ナレッジマネジメント」はビジネス界に本格的に広がり始めました。

また、ナレッジマネジメントが拡散したのには、当時の社会的な背景もありました。

90年代は、インターネットの爆発的普及により各人が触れる情報量が圧倒的に増えた時代です。

それとは裏腹に、企業においてナレッジを共有・活用する重要性の理解はあまり進んでいませんでした。

インターネットの普及によって溢れた情報を有効に活用するための手法として、ナレッジマネジメントがぴったりだったというわけですね。

【2000年代】

2000年代にはいると、ナレッジマネジメントを正しい理解のもとで実践する企業が増え始めました。

こうした企業は、「システムを導入しただけではナレッジの共有は進まないこと」「ナレッジの共有は部門を横断して全社的に行うべきこと」「ナレッジは実践に役立たないと意味がないこと」を念頭に置き、より現場の実際に寄り添った形でナレッジマネジメントを活用するようになりました。

【現在】

働き方改革推進や新型コロナウイルスの感染拡大により、テレワークが急速に普及した現在、ナレッジマネジメントの重要性が再注目されています。

なぜならテレワークにおいては対面でのオフィス勤務と比べて、気軽にコミュニケーションを取ることが難しい側面があるためです。

また、終身雇用制度が崩れて転職者も少なくなく、雇用の流動化も進んでいます。

このような状況下で、多くの企業は情報(ナレッジ)を共有する大切さを改めて実感すると共に、ITをさらに活用して従来とは異なった方法でナレッジマネジメントを可能にする方法を模索するようになりました。

ナレッジマネジメントは古い?

ナレッジマネジメントは古いという声も見受けられますが、実際のところ、ナレッジマネジメントは現在も世界の企業で取り組まれていることです。

それとおそらくですが、主語を大きくしてしまっている可能性も考えられますね。

つまり、「ナレッジマネジメントが古い」のではなく、「自社で取り入れているナレッジマネジメントのやり方が遅れている」ということを言いたかったのではないでしょうか。

インターネットが台頭した90年代から情報の刷新されていくスピードは爆発的に速くなりましたし、現代はさらにAIの台頭によって、情報の活用方法がますます変化していっています。

そのような時代の移り変わりの中で、90年代のままのナレッジマネジメントを踏襲していると、確かに時代遅れになってしまっている可能性はあるでしょう。

時代の変化に合わせて、ナレッジマネジメントをブラッシュアップしていく必要があるというわけですね。

ナレッジマネジメントのメリット

では、ナレッジマネジメントを行うことによって、どのようなメリットを得ることが出来るのでしょうか。

そのメリットは大きく分けて、

- 属人化の防止

- 業務の効率化

- 新たなナレッジ取得

の3つに分けることができます。それぞれ見ていきましょう。

属人化の防止

属人化とは、特定の社員が担当している業務の詳細内容や進め方など、当人以外が分からなくなってしまう状態のことを指します。

もしもその社員が休んだり退職してしまった場合、その業務を進めることができなくなってしまうため、非常にリスクの高い状態です。

しかし、ナレッジマネジメントを適切に行っておくことによって情報が可視化されるため、他の社員が代行することが可能となり、リスクの回避につながります。

業務の改善、効率化

業務全般に関するナレッジを蓄積しておくことによって、業務の効率化につながります。

業務をこなすうえで生じた疑問が些細なことや繰り返しのことなど、質問するのが少しはばかられる内容だとしてもデータを参照し解消することができるため、業務の改善へとつながります。

また、対応する側の負担が減る点もメリットです。

新たなナレッジの取得

ナレッジを適切に管理・蓄積し、社員がアクセスしやすい環境を築いておくことで、新たなナレッジの取得へと繋がります。

その獲得したナレッジを基に新たなナレッジの創造へと繋がっていくので、社内での好循環を期待できます。

(詳しくは、後述する理論をご参照下さい)

ナレッジマネジメントを行うための具体的な4つの方法

ナレッジマネジメントは会社全体に浸透させることができれば大きなリターンを得ることができますが、容易なことではありません。

確かに、スタートアップやメンバーの少ない中小企業などでは比較的難しくないかもしれません。

ですが、メンバーの数が多く、既に会社の文化が固まり切ってしまっている大企業などでは、それなりの苦労を強いられることでしょう。

ここでは、ナレッジマネジメントを行うための具体的な4つの方法をご紹介していきますね。

ベストプラクティス共有型

ベストプラクティスとは、社内の成功事例や社内の優秀なメンバーのノウハウや考え方のことを指し、ベストプラクティス共有型ではそれらのナレッジを社内全体で共有することで、会社全体のスキルを底上げします。

メンバー間のスキルレベルの格差を是正してくれる役割がありますが、課題になってくるのが、トップスキルを持ったメンバーが自身のスキルを開示してくれるかどうか。

また、優秀な人であればあるほど与えられる業務の量も増えることでしょうから、自身のスキルをマニュアル化するための時間をとれないという課題もありますね。

いかにスキルを開示しやすい環境を整えていけるかがカギになりそうです。

専門知識共有型

専門知識共有型では、社内の専門家が持っている知識を掛け合わせることで新たな知識を生み出します。

会社全体の底上げというよりかは、新たな価値を創造することが目的。

専門家どうしが円滑なコミュニケーションを取れるような場を整えていくことが大事になってくるでしょう。

コミュニケーションを促進するツールとして、ビジネスチャットや社内SNSなどがあるので、ぜひ活用してみてはいかかでしょうか?

分散ナレッジ集約型

分散ナレッジ集約型では、社内の個々人が持っている分散されたナレッジを一か所に集約し、再度それらを社内全体に共有していくことで会社全体の業務効率改善を行います。

専門家から若手までの幅広いナレッジを集約するためには、主にナレッジベースなどのデータベースを活用。

弊社が運営しているナレッジベース、GROWI.cloud はナレッジの集約に大きな効果をもたらします。

他のナレッジベースと比較して料金が圧倒的に安く、月額6,050円~で利用可能。

無料お試し期間もご用意しているので、ぜひ一度ご自身の手で動かしてみてください!

顧客対応共有型

顧客対応共有型では、顧客との折衝やカスタマーサクセス(サポート)などで生じたナレッジを顧客対応部門ひいては会社全体で共有し、顧客満足度を向上させます。

また顧客満足度の向上だけでなく、顧客対応にかかるコストの削減などのメリットも。

主に利用されているツールとしては、SFAやCRMなどがありますね。

ナレッジマネジメントを行う際に有効なフレームワーク

ここでは、ナレッジマネジメントを行う上でのフレームワークを解説していくので、ぜひ社内でのナレッジマネジメントに役立ててください。

その①:SECIモデル

ナレッジマネジメントを行う際のもっとも有名なフレームワークとして、野中郁次郎が提唱したSECIモデルが提唱されています。

SECIモデルとは、以下の4つのプロセスに分けられます。

- 共同化(Socialization):組織内の個人、または小グループ内での暗黙知の共有、およびそれを基にした新たな暗黙知の創造

- 表出化(Externalization):各個人、グループが有する暗黙知を形式知として洗い出す

- 結合化(Combination):洗い出された形式知を組み合わせ、それを基に新たな知識を創造

- 内面化(Internalization):新たに想像された知識を組織に広め、新たな暗黙知として習得

暗黙知と形式知 という新しい言葉が登場していますが、それぞれ簡単に説明しますね。

- 暗黙知:言葉では説明しにくい(できない)知識

- ex.なんとなく商談が上手くいっている営業ノウハウ

- 形式知:言葉で言い表せる、言語化できる知識

- ex.どこにポイントがあるかを全部把握しており、他のメンバーにも文書で共有できる営業ノウハウ

話を戻してSECIモデルの4つのプロセスを見ていきましょう。

例で考えるとわかやすいので、同じ営業ノウハウで考えていきましょう。

まずは共同化。

共同化は暗黙知を他の人に伝えていくプロセスなので、例えば営業チームのBさんがAさんに対して、「営業のときは"なんとなく"こうやったら上手くいくんだよ」と伝えることですね。

このとき、まだAさんは"なんとなく"しかわかっていないのがポイントです。

続いて表出化。

表出化は暗黙知を言語化していく形式知に転換していくプロセスなので、先ほどのケースでいくとBさんがAさんに対して「クロージングはお客様がこういうことを言っているときにかけると、成約率が高くなるよ」と伝えることです。

これでもう"なんとなく"ではなく、"具体的に"ノウハウを伝えることが可能になりましたね。

ではさらに続いて連結化。

連結化では取り入れた形式知をいくつか組み合わせて新たな形式知(アイデア)を創出していくプロセスなので、

- Bさんから教わった「クロージングはお客様がこういうことを言っているときにかけると、成約率が高くなるよ」

- Cさんから教わった「お客様がこういう表情をしているときは、成約率が高いよ」

を掛け合わせて、「お客様がこういう表情でこういうことを言っているときにクロージングをかけると成約率がかなり高い」というノウハウを生み出すことですね。

では最後、共同化。

共同化は連結化で創出した形式知を反復していき、暗黙知として体得していくプロセスなので、「あ、なんとくなくだけど今クロージングかけるとかなり成約率高いな」が分かる状態に持っていくことですね。

以上4つのプロセスについて解説しましたが、このモデルでは、

共同化→表出化→結合化→内面化→共同化…

とサイクルを繰り返すことによって、個人の知識を組織的に共有し、より高次の知識を生み出せるとされています。

つまり、一文でまとめると、

暗黙知を形式知として洗い出すことによって、それを組み合わせた新たな知識の創造へと繋がり、その知識を共有することによって個人の暗黙知の取得へとつながる

と表すことができます。

SECIモデルについてもっと詳しいことを知りたいという方はぜひ、SECIモデルとは? を読んでみてください。

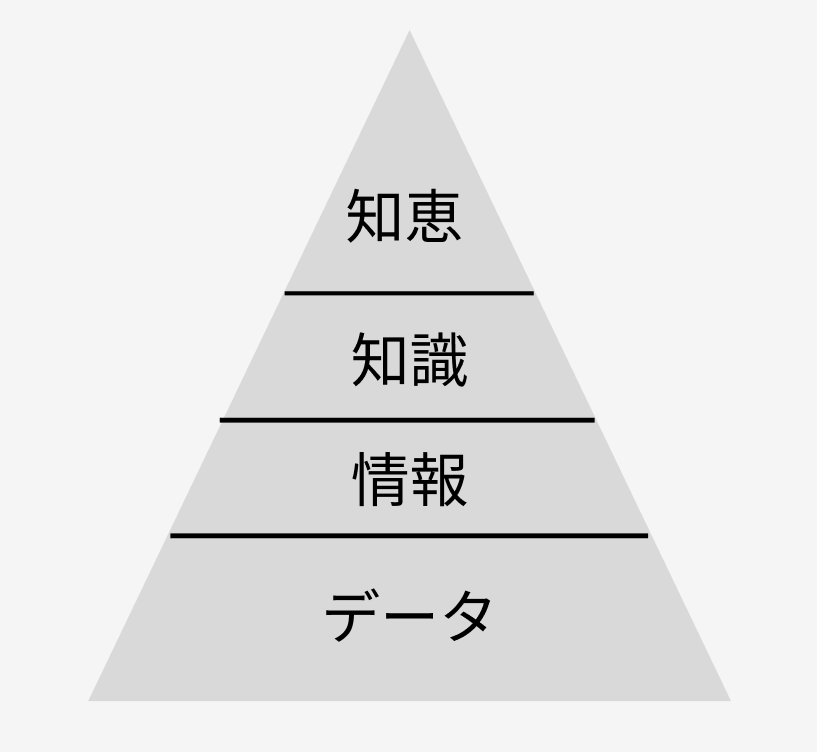

その②:DIKWピラミッド

ナレッジマネジメントを行う際のフレームワークとして、もう一つ知っておくと良いのがDIKWピラミッドです。

DIKWピラミッドはRussell Ackoffによって提唱されたフレームワークで、簡単に言うと、情報を整理しやすくするために、情報の種類をランクごとに4つに分類する考え方。

その4つの種類はランクの高いものから順に、以下のようになっています。

- 知恵(Wisdom)

- 知識を複合的に捉えて、より健全な判断、意思決定を行うための能力。もっとも高次の理解が必要になります。

- 知識(Knowledge)

- 情報を分析、解釈することによって得られる理解。より複雑な意思決定を可能にします。

- 情報(Information)=データをカテゴライズし、意味付けしたもの

- 未加工の文字や数字を整理/処理し、文脈を付与したもの。意思決定や行動を可能にします。

- データ(Data)

- さまざまなソースから収集された生の未加工の事実。文字・数字・画像・音声・ビデオなどがあります。

簡単なピラミッド図で表すと、↓のようになります。

注意しておきたいのは、DIKWピラミッドは情報の種類を分類するためだけのフレームワークですので、情報をより高次のものに昇華していくための方法を提示しているわけではありません。

情報をレベルごとに分類すると、

データ→知恵→情報→データ

のようにランク付けされるということを理解するのには便利でしょう。

ナレッジマネジメントを行う際に有効なツール

前述でも軽く触れましたが、ナレッジマネジメントを行う際にはツールを活用すると効率的です。

主なツールの種類は以下の6つ。

今回は全部は紹介できないので、ナレッジベースとビジネスチャットとCRMだけをご紹介しますね。

ナレッジベース:GROWI.cloud

GROWI.cloudは弊社WESEEKが運営する社内wiki型のナレッジベースです。

特徴

- Markdown記法をベースに、テキストや図表もどんどん書ける強力な編集機能

- 検索エンジンにElasticsearchを採用しており、欲しい情報が早く正確に見つかる

- 料金がユーザー数に左右されない月額固定制なので、コストパフォーマンスが高い

- LDAP/OAuth/SAML など様々な認証方式に対応しており、セキュリティ性が高い

GROWI.cloudは様々な企業で導入いただいています。

- プランベーシック 月額¥5,500 25人×2app 最大50人まで

- ビジネススタンダード 月額¥15,000 75人×3app 最大225人まで

- ビジネスプロ 月額¥42,000 6app ユーザー無制限

- エンタープライズ お問い合わせ

ビジネスチャット:Slack

Slackとは、Slack Technology社が開発したビジネスチャットツールです。

特徴

- メンバーを自由に選んで、チャットグループを作成することが可能

- 拡張性が高く、連携できるアプリケーションの種類が豊富

- 有料プランもあるが、無料で十分な機能を使うことができる

CRM:Zendesk

Zendeskは、株式会社Zendeskが開発したカスタマーサポートとサービス管理を効率的に行うためのツールです。

特徴

- メールをチケットとして管理することでヘルプデスクや顧客対応の業務効率化を支援

- AIチャットボットと連結させることでスムーズな顧客対応が可能

- APIやアプリマーケットプレイスを通じて機能を拡張できる

他のナレッジマネジメントツールについても詳しく知りたいという方は、ぜひ【種類別】おすすめ情報共有ツール19選!をご覧くださいね。

事例で見るナレッジマネジメントを行う際のポイント

成功事例で見たときのポイント

ここでは、富士フイルムビジネスイノベーションの事例を取り上げますね。

富士フイルムビジネスイノベーションは自社内に「何でも相談センター」という社員のための相談窓口を設置しました。

社員から湧き上がった相談・質問に対して回答していくというだけの窓口でしたが、これによって同じような相談・質問が持ち掛けられたときに、スピーディな対応が可能に。

前述の「ナレッジマネジメントを行うための具体的な4つの方法」でご紹介した、分散ナレッジ集約型の成功例と言えますね。

失敗事例で見たときのポイント

失敗事例は社名を伏せて取り上げますね。

とある企業では、DXを推進する部署があるほど、DXを積極的に行っていました。

ナレッジマネジメントにも積極的だったため、巨額の費用を用いてナレッジマネジメントツールを導入しました。

しかし、結果は予想と大外れ。

使い方がよくわからなかったり、マニュアル作成などの追加で発生する業務を面倒に感じてしまったりと、不満の声が多く上がってしまいました。

大きな規模の会社になればなるほどツール導入の難易度が上がってしまうのは仕方のないことですが、いきなりずばっと導入するのではなく、ゆっくり着実に導入していくべきだったかもしれませんね。

ナレッジマネジメントで業務効率を改善していきましょう

ナレッジマネジメントは成功すれば多大なメリットをもたらしますが、やり方を間違えてしまっては効果が薄れてしまう場合もあります。

特にどのようなツールを選ぶかは重要。

- 利用人数が多くなっても料金が安い

- 誰にとっても使いやすい

- 必要な機能がそろっている

少なくともこの3点は押さえておくべきでしょう。

弊社WESEEKが運営する GROWI.cloud は上記の3点を満たしたナレッジマネジメントツールです。

特に、料金に関しては他社ツールと比較しても圧倒的に安い、月額6,050円~。